ふぐ関連の様々な用語・書籍・論文などを、独自の解説を添えてご紹介いたします。

ここに来れば用語・書籍・論文などの知りたかった情報やおもしろい情報が得られる!と感じていただけるよう、

定期的に更新していますので、是非ご覧ください。

敦賀ふぐ

「敦賀ふぐ」とは、福井県南西部の嶺南地方にある敦賀市で育ったトラフグのことをいいます。

敦賀市はトラフグの養殖が盛んな地域で、40年ほど前から行われています。敦賀湾は三方を山に囲まれていて海が穏やかなことで知られており、春の雪解け水が流れ込むミネラルなどの栄養分が豊富な日本最北端の漁場で有名です。

敦賀を代表するブランド魚として例年およそ7万匹にのぼるふぐが出荷されており、約1万匹が福井県内で、その他が関西など県外へと出荷されています。

またふぐ以外にも真鯛の養殖が盛んで、ブランド化されて「敦賀真鯛」と名付けられています。

ちなみに同じく福井県の若狭湾で養殖されたふぐは「若狭ふぐ」と呼ばれていて、水温の低いこれらの地域で育ったトラフグは身がギュッと引き締まっていて、プリプリの食感が魅力となっています。

10月から3月に旬を迎え、ふぐ刺しやふぐ鍋、焼き物など食べ方は様々なので、ぜひ下関ふぐとの食べ比べを楽しんでみてはいかがでしょうか?

あのりふぐ

「あのりふぐ」とは、三重県志摩市の三重外湾漁業協同組合が取り扱う天然フグの地域ブランド名です。

「伊勢湾を含む遠州灘から熊野灘にかけての海域で漁穫される体重700g以上の天然トラフグ」と定義されており、志摩市の安乗(あのり)漁港を中心に水揚げされることが由来となって「あのりふぐ」と呼ばれています。

1999年ごろからブランド化への取り組みが始まり、現在は伊勢えびや松坂牛、あわびや伊勢たくあんなどと並ぶ三重ブランド認定品の一つとして親しまれています。

地元の観光協会や旅館組合といった関係者によって「あのりふぐ協議会」が設立され、毎年2月9日を「あのりふぐの日」と定めて、当日は伊勢神宮で漁の安全と豊漁を祈願してふぐの奉納が行われています。

このほかにも協議会の主催で様々な地域イベントが開催されています。2024年6月には、三重県で2025年秋に開催予定で、天皇皇后両陛下のご臨席が恒例となっている「全国豊かな海づくり大会」に向けて、地元の子供たちがふぐの稚魚約5,000匹を放流するイベントが行われました。

なお、あのりふぐは10月上旬から3月上旬に旬を迎えるので、下関ふぐとの食べ比べを楽しんでみるのもおすすめです。

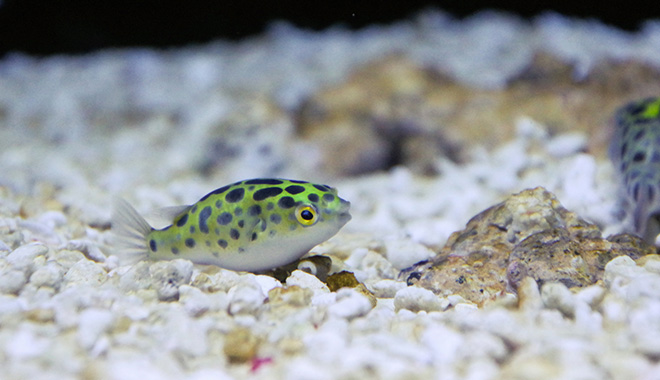

淡水ふぐの王様

「淡水ふぐの王様」は、アフリカ中央部のタンガニーカ湖やコンゴ川流域などに生息しているふぐの仲間「テトラオドン・ムブ」のことを指します。

「世界最大の淡水ふぐ」といわれており、自然界では約100cm、飼育下でも80cmを超える大きさに成長することもあるとされています。

タンガニーカ湖で暮らしているため、現地の人々からは「タンガニーカ・フグ」という名前でも親しまれていますが、実際には湖よりも川で生息している個体が多いといわれています。

また「最も美しい淡水ふぐ」とも呼ばれて水族館で人気を博しており、人魚のように長く美しい尾ビレや、迷路のような体の模様で多くの人を魅了しています。

ペットとしても、世界最小の淡水ふぐ「アベニーパファー」や「ミドリフグ」と並んでふぐ好きから愛されている魚です。

ふぐの王様といえば「トラフグ」、ふぐの女王様といえば「マフグ」が有名ですが、川や湖にも「テトラオドン・ムブ」をはじめとするふぐの仲間が数多く暮らしています。

湾フグ

「湾フグ」は、主に東京湾で行われているフグ釣りのことをいいます。

海釣りの中でも、湾フグは初心者が気軽に始められるレジャーとして人気を博しており、簡単な釣りの仕掛けでフグとの駆け引きを楽しめるのが魅力となっています。

「湾フグ教室」といった初心者向けのイベントも行われていて、フグが旬を迎えるシーズンになるとたくさんの人で賑わっています。

東京湾で釣ることができる代表的なフグの種類は、ショウサイフグやヒガンフグ、コモンフグやサバフグが挙げられますが、なかには「ふぐの王様」で知られるトラフグが釣れることもあるそうです。

なおフグは猛毒テトロドトキシンを持っており、ふぐ処理の免許・資格を持たない素人が調理することは食品衛生法で禁止されています。

周辺には、釣り船を運行している専門の船宿も営業しており、釣り上げたフグをスタッフが捌いて持ち帰ることもできるので安心です。海上ならではの美しい景色を楽しみながら、フグ釣りにぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか?

白点病

「白点病」は、魚の体の表面に白い点のようなものができる病気です。

最初は尾ヒレの先が白っぽくなり、徐々に白い点が全身に広がっていきます。

観賞魚を飼っている方が注意しなければならない病気の一つで知られており、ふぐの場合はペットとして人気のミドリフグ、アベニーパファー、ハチノジフグなどにも感染する可能性があります。

白い点の正体は実は寄生虫であり、淡水魚と海水魚で原因となる寄生虫の種類も異なります。

魚の体の表面に寄生することで栄養を吸収しているので、放っておくとエラまで広がっていき、最終的に呼吸困難になって死んでしまう場合もある恐ろしい病気です。

そのためふぐを飼育している方は、日頃から水槽の状態や体調管理にしっかりと気を配ることが大切です。

また白点病に感染している場合、初期段階は目視できませんが、小刻みに震えている、体を水槽の底砂に擦り付けているといった行動がサインになっていることがあります。

ペットショップやホームセンターなどでは白点病の薬も販売されているので、ふぐの異変に気付いた時はまずは専門店のスタッフに相談してみましょう。

桜ふぐ

「桜ふぐ」は、山口県萩市でブランド化されたマフグに名付けられた愛称です。春のマフグの美味しさを多くの人に知ってもらおうと、市や漁協などでつくる「萩の魚ブランド化推進協議会」が愛称を付けてPRが行われています。

「ふぐの女王様」として有名なマフグは2〜4月ごろに漁の最盛期を迎え、萩市内では毎年3月にグルメイベント「萩の真ふぐ祭り」が開催されており、新たな取り組みとして「桜ふぐ」のPRがスタートしました。

2023年には「桜ふぐ」のロゴもお披露目され、市内の飲食店が参加して新メニューを作るプロジェクトが行われ、多くの人が春の味覚を楽しみました。

華やかな春の日本らしさを感じる「桜ふぐ」という名前には、国内だけでなく海外からの観光客の誘客につなげたいという思いも込められています。

マフグは美しい飴色の身が柔らかく、深い旨みが感じられる魚であり、地元漁師の中には「春のマフグはトラフグに勝る」という方もいるほどなので、ぜひ下関ふぐとともに堪能してみてはいかがでしょうか。

かぼすフグ

「かぼすフグ」は、大分県を代表する名産品の柑橘類「かぼす」を餌に使った養殖トラフグです。

大分県と県内の養殖業者団体が2015年から開発に着手し、かぼすの果皮を餌に混ぜて与えることで、トラフグの身や白子に香り成分の「リモネン」を含ませる養殖に成功しました。

2022年11月には本格的に出荷がスタートし、新たなブランド魚として主に県内の料理店や組合の直販店のほか、将来的には県外への出荷も目指しているということです。(2024年1月時点)

かぼすを使った養殖魚としてはブリ、ヒラメ、ヒラマサに続いて大分県で4番目のかぼすブランド魚となりました。

かぼすのほのかな香りや、すっきりとしたくさみのない味わいが魅力となっているのが「かぼすフグ」の特徴で、特に白子はあっさりした風味でおすすめとのことです。

なお山口県でも下松市沖にある笠戸島の特産品「笠戸レモン」を食べて育った養殖トラフグが有名なので、下関ふぐとともにぜひ食べ比べを楽しんでみてはいかがでしょうか。

若狭ふぐ

「若狭ふぐ(わかさふぐ)」は、福井県で養殖されたトラフグのことを指します。日本海側に面した若狭湾はトラフグ養殖生産地として最北端に位置しており、リアス式海岸の波の穏やかな冷たい海で育てられているのが特徴です。

福井県でのトラフグ養殖の始まりは、昭和29年に京都府と隣接する西の玄関口である高浜町で漁業者が定置網に入ったトラフグを蓄養(※)したことがきっかけといわれています。

その後、昭和60年ごろから出荷先の大阪府・黒門市場で「若狭ふぐ」と呼ばれるようになり、福井県内でも普及してブランド名として定着しました。現在は高浜町のほかには主に敦賀市、小松市、若狭町などで養殖され、県内の宿泊施設や関西地方の市場へと出荷されています。

なお若狭ふぐは11月上旬から2月下旬に旬を迎えるので、ぜひ下関ふぐと食べ比べを楽しんでみてはいかがでしょうか。

(※)蓄養とは、捕まえた魚を生簀や水槽などで短期間飼育することを指します。「若狭ふぐ」の養殖は海の一部を金網で仕切った囲い網の中で育てたのが始まりとされています。

いいフグの日

「いいフグの日(11月29日)」は、兵庫県神戸市に本部を置く、全国の国産養殖トラフグの生産者によって組織されている「全国海水養魚協会・トラフグ養殖部会」が制定したふぐの記念日です。

11(いい)と29(フグ)で語呂を合わせて、「食べた人に福(ふく)をもたらす」という願いが込められ、トラフグのおいしさを多くの人に知ってもらうことを目的に定められました。

ふぐの記念日といえば2月9日に制定されている「ふくの日」が有名ですが、最近では「いいフグの日」も当日は多くの地域で記念イベントやキャンペーンが行われ盛り上がりを見せています。また過去にはふぐの本場・下関市にある神社「亀山八幡宮」でもイベントが行われました。

「いいフグの日」はふぐがおいしくいただけるシーズン真っ只中に迎える記念日であり、ふぐを食べたことがないという方にもおすすめの時期です。

冬の最高級食材といわれるトラフグのお刺身やふぐ鍋など、おいしいふぐ料理をこの機会にぜひお楽しみください。

下関水産物5大ブランド

「下関水産物5大ブランド」は、水産都市である下関市が「ふぐ」、「くじら」、「あんこう」、「いか」、「うに」を名物として積極的にPR活動を行っている海鮮グルメです。

下関はふぐの取扱量が日本一を誇る「ふぐの町」で全国的に知られており、市内の至るところにふぐの絵が描かれたマンホールやモニュメントを見ることができます。また「世界一のふくの像」で有名な亀山八幡宮や、100種類以上のふぐを展示している水族館「海響館」といったスポットがあるので、グルメはもちろん観光もふぐ三昧な一日を楽しめます。

また下関は鯨肉の陸揚量と流通量が日本一の「鯨の町」でも知られており、近年は鯨の絵が描かれたマンホール製作などPR活動にもより力が入れられ、今後はふぐとともに下関の名物としてさらなる発展が期待されています。

さらに「いかの王様」で有名なケンサキイカの好漁場としても下関は有名で、あんこうも日本一の水揚げ量を誇っており、「粒うに」は名産品として人気を博しています。

下関市を訪れた際は、ふぐをはじめとする様々な海鮮グルメをぜひお楽しみください。

ふぐ供養祭(東京)

「ふぐ供養祭」は、東京ふぐ卸売協同組合の主催によって毎年4月に開催されている伝統行事です。

東京都のふぐ供養祭は下関の「ふく供養祭」に次いで長い歴史があり、1年間にいただいたふぐの命に感謝するために行われています。

毎年ふぐシーズンの終わりに、2018年までは築地市場で長きにわたり開催されてきましたが、移転に伴い2019年には初めて豊洲市場で行われました。

また翌年以降は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、墨田区の西光寺へと場所を移して開催となりました。

供養祭当日は、例年多くの花が飾られた祭壇が市場に設置され、たくさんの関係者が参列し、ふぐへの感謝の気持ちを込めて読経や焼香を行います。

そして仏事を終えたあとは屋外に移動して、東京湾へふぐを放魚して業界の発展を祈願します。

供養祭は、東京や下関以外でも日本各地で行われていますが、国内外から多くの魚種が集まってくる市場で、「ふぐ」という一種類の魚種だけでこうした規模が大きな行事が開催されているのは珍しいそうです。

日本人のふぐへの特別な思いや感謝の気持ちが伝統となった供養祭は、これからも大切に受け継がれていくことでしょう。

ふぐ延縄漁船出航式

「ふぐ延縄漁船出航式」は、毎年9月にふぐの本場・山口県下関市で開催されている行事です。ふぐ漁の航海安全と豊漁を祈願するとともに、ふぐシーズンの到来を告げる大切な行事となっています。

当日は業界関係者が出席し、漁船が手を振って見送られるなか出航したあとは翌年3月までふぐ延縄漁が行われます。

漁獲されたトラフグは例年9月下旬ごろに下関市内の南風泊(はえどまり)市場で「初競り」が行われ、市場動向価格には多くの人から関心が寄せられています。

また出航式では漁船に数千匹のトラフグの稚魚が積み込まれ、資源保護とふぐ漁発展への祈りを込めて沖に放流されています。

ちなみに山口県の周南市・粭島は「ふぐ延縄漁の発祥の地」として「ふぐ延縄発祥の碑」が設置されていることで知られており、こちらでも1983年から毎年7月に地元の子供たちによるトラフグ稚魚放流が行われています。地域の伝統継承と環境保護の意識を持ってもらうことを目的とした恒例行事です。

餌取り名人

「餌取り名人」は釣り業界でよく使われている言葉で、主にクサフグやカワハギなどを指すことが多い用語です。

クサフグは沿岸部などに多く生息しており、釣り場に現れると仕掛けられた餌を食べてしまったり、鋭くて硬い歯で仕掛けを噛み切ったりしてしまうことから、釣り人泣かせの魚として知られています。

また、クサフグは群れで活動する習性があり、集まってきてしまうと釣りにならないほどクサフグばかり釣れてしまうこともあるため、釣り人からは「外道」とまで呼ばれることがあります。

釣り業界で「外道」とは本命の魚ではない、釣れても嬉しくない魚のことを指す言葉で、その代表格で知られるクサフグは「餌取り名人の外道」といわれるほど恐れられています。

釣り人のあいだでは、厄介なクサフグをいかに工夫して避けるかが腕の見せ所であり、対策を含めて釣りを楽しむ方がほとんどですが、釣れたふぐを捨てて放置する一部のマナー違反者が問題になっています。

「外道」は釣れたらリリース(海に戻す)のが基本であり、堤防などに放置すると腐って異臭を放ったり、カモメやカラスが食べ散らかして汚れてしまったりする原因になります。

また、クサフグは猛毒テトロドキシンを持っており、放置していると思わぬ事故につながる可能性も考えられるため、マナーは守って釣りを楽しみましょう。

ふぐの卵巣

「ふぐの卵巣」は、猛毒テトロドトキシンを持つことで知られるふぐの有毒部位です。

ふぐの内臓の中でも肝と並んで特に危険な部位であり、正しい知識と技術を持つ有資格者による除毒処理が必須となるので、素人が調理したり誤って口にしたりするのは絶対に避けてください。

また、高級食材として愛されているふぐの「白子」は雄の精巣にあたる部位であり、卵巣を持つ雌からは取れませんが、卵巣と白子を勘違いして食べてしまい食中毒となった事例もありますので注意が必要です。

スーパーなどで販売されているふぐの白子や切り身パックに、卵巣や肝が混入し販売中止・回収となったトラブルも稀に発生しています。

ちなみに白子もふぐの種類によっては有毒部位ですので、素人判断で安全だと勘違いすることがないよう十分に注意してください。

一方で、ふぐの卵巣は郷土料理として一部地域で親しまれています。

卵巣を3年間塩漬けと糠漬けにして解毒する石川県の「ふぐの卵巣糠漬け」が有名ですが、どのような仕組みで解毒されているのかについては未だ不明な点が多いのが現状です。

なお、ふぐは卵巣や肝に限らず種類によっても有毒部位が異なり、季節の変化で毒性が変わるものもあるので、万が一ふぐを釣り上げても素人調理は行わず、熟練の職人が調理した安心安全なふぐ料理を楽しみましょう。

焼きふぐ

「焼きふぐ」とは、ふぐの切り身を焼いていただく人気メニューです。

トラフグのふっくらしたプリプリの食感や、深みのある味わいは焼き魚としても相性抜群で、焼くことでさらに旨味が凝縮されて香ばしい匂いとともに食べ応えのあるホクホクの身が楽しめます。

近年はBBQの食材としても注目されており、他のふぐ料理とは一味違った魅力に「一度食べたら忘れられない」という方も多くいらっしゃいます。

また、ふぐは脂質が少なく、高タンパク・低カロリーのヘルシーな食材でありながら栄養価が高い魚ですので、健康に気をつけているという方やダイエット中の方でも安心して楽しめるのが魅力です。

焼きふぐをおいしくいただくポイントとしては、炭火に網をかけて焼く方法が特におすすめです。

ほんのりと焦げ目がつく程度を目安に、ふぐの切り身を程よくひっくり返しながら炙るように焼くことで、バランスよく火が通ってふぐの食感を損なわずに味わうことができます。

塩焼きや、そのままポン酢につけるだけでもおいしくいただけますが、醤油や焼肉のタレなどにあらかじめ漬け込んだものを焼くという方法もおすすめですので、自分だけのお好みを探してみましょう。

ふぐ引き包丁

「ふぐ引き包丁」とは、ふぐを捌くためだけに作られた専用の包丁です。「てっさ包丁」とも呼ばれています。

ふぐ料理の代表格である「ふぐ刺し」は、他の魚と比べて薄く切る「薄造り」と呼ばれる調理法で捌かれており、これにはふぐ引き包丁が欠かせません。

ふぐの身は弾力があり人間の顎では噛み切りにくいため、他の魚のお刺身と同じ厚さで切って食べてもなかなか噛むことができず、旨味を楽しめない恐れがあります。

そこで「薄造り」が生み出され、ふぐの身を絶妙な薄さで切るためにふぐ引き包丁が使用されるようになりました。

ふぐ引き包丁は、一般的な刺し身包丁とは大きく異なります。

刃の厚さは3ミリ以下と非常に薄く作られ、刃渡りは長く、反りの強い刃先を持っているのが特徴です。

ちなみに「ふぐ引き」という呼び名の由来は、ふぐを捌く際に身の奥側から手前に引いて薄く削ぐ切り方から名付けられました。

また、「ふぐ刺し」は透き通った大皿の上に、ふぐのお刺身が綺麗に1枚ずつ盛り付けられているまるで芸術品のような料理ですが、ふぐ引き包丁を扱う料理人の腕も欠かせません。

ふぐの身を引くときは、美味しさを損なわないよう細胞を傷つけずに、いかにひと引きで美しく切れるかを第一に考えて作られています。

ふくのぼり

ふくのぼりは、ふぐの本場・下関で5月5日の「こどもの日」が近づくと揚げられる縁起物です。

こどもの日といえば日本で古くから親しまれてきた「鯉」の形を模して作られた「鯉のぼり」が一般的ですが、下関では唐戸市場やショッピングモールなどをはじめ、市内の各観光スポットや商業施設などで威勢良く空を泳ぐふくのぼりを見ることができます。

なかには、下関の子どもたちが一生懸命作った可愛らしいふくのぼりも展示され人気を博しています。

ふぐは下関では「幸福(ふく)を呼ぶ魚」として語呂を合わせて「ふく」と呼ばれており、お祝い事の際には縁起物でふぐ料理をいただく機会も多いため、「こどもの日」に子どもたちの幸福を願ってふくのぼりが揚げられるようになりました。

なお、お土産用にコンパクトなサイズのふくのぼりも販売されていますので、ゴールデンウィークのシーズンなどに下関へ訪れた際は是非探してみてくださいね!

お子さんやお友達への旅行・出張のお土産にぴったりな下関ならではのグッズとして人気ですよ。

下関ふく連盟

「下関ふく連盟」は、ふぐの本場として知られる山口県下関市内のふぐ仲卸業者が中心となって発足された協同組合です。

仲卸業者らの組合員のほか、ふぐに関わる飲食店や旅館などの法人・個人約200名にのぼる賛助委員で構成されています。

1938年(昭和13年)3月1日に当時のふぐ仲卸業者の発案によって任意団体として発足し、2012年(平成24年)11月29日には法人化でより一層の社会的責任や地位向上を目的に「協同組合下関ふく連盟」に改組しました。

下関市内の南風泊(はえどまり)市場に事務局が置かれ、ふぐにまつわる様々なイベントを通じて「下関ふく」ブランドの普及啓発活動を展開し、本場・下関のPRや安心・安全なふぐの消費・流通を推進しています。

下関ふく連盟では1980年(昭和55年)に2月9日を「ふくの日」と制定し、当日は毎年市内の恵比須神社で「ふくの日祈願祭」が行われ、建国記念日には「ふくの日まつり」が開催されています。

そのほかには、1930年から行われふぐ業界最大の伝統行事といわれる「ふく供養祭」、下関のふぐシーズン到来を全国に告げるとともに豊漁と航海安全を祈る「秋のふくまつり」などを主催しています。

山ふぐ

「山ふぐ」は刺身こんにゃくの別名で、ふぐ刺しに見た目や歯ざわりが少し似ているといわれることが名前の由来となっています。

主に山ふぐは群馬県や広島県などをはじめとする一部の地域で郷土料理として親しまれており、温泉宿などがある観光地では名物としてまるでトラフグのお刺身のように綺麗に薄切りされた刺身こんにゃくを「菊盛り」でいただくことがあるそうです。

山ふぐはこんにゃくの素材を活かして酢味噌や辛子醤油でいただくことが多く、一般的に「ふくポン酢」や小葱、もみじおろしなどと一緒に味わうふぐ刺しとは異なります。

また、刺身こんにゃくには柚子を練りこんだものや味噌漬け、さらにはサラダやそうめんの具材としていただくものなど楽しみ方は地域によっても違いがあります。

このように「山ふぐ」は見た目が少し似ているもののふぐの仲間ではなく、特にコリっとした食感やジワリと広がる深い味わいは「ふぐの王様」といわれるトラフグのお刺身ならではの魅力ですので、山ふぐをきっかけに興味を持たれた方は本場・下関のふぐ料理を是非味わってみてはいかがでしょうか?

ふぐの王様

「ふぐの王様」とは、ふぐの本場・山口県を中心に一般的にはトラフグのことを指す用語です。

トラフグは生物学上ではフグ目フグ科トラフグ属に分類され、「ふぐの女王様」といわれるマフグも同じくトラフグ属に分類されています。

ふぐの中ではトラフグは大型で、体長70cmほどに成長し、3月〜5月頃に産卵期を迎えます。

トラフグは他のふぐと同様に猛毒・テトロドトキシンを体内に蓄積していますが、ふぐの中でも最高級品として知られており、味も価格も天下一品と讃えられています。

ふぐ刺しやふぐちり(ふぐ鍋)など、「ふぐ料理」に使われる代表的な食材がトラフグであり、ふぐの本場・下関などでは専門店で熟練の職人が調理した料理が楽しまれています。

ふぐの旬は「秋の彼岸から春の彼岸まで」といわれており、冬には最も旬を迎える最高級食材として親しまれていることから、年末年始などのご馳走にもピッタリな食材です。

そのほかにも、お世話になった方や大切な人へ贈るギフトにトラフグを選ぶという方が多くいらっしゃいます。

ちなみに、「ふぐの王様」と「ふぐの女王様」以外には、世界最大の淡水ふぐといわれているテトラオドン・ムブが「淡水ふぐの王様」と呼ばれています。

赤潮

「赤潮」とは、海に生活・工場排水などが流れ込むことで海水に含まれている栄養分が多くなり、プランクトンが大量発生して海が赤く染まったように見える現象です。

プランクトンが赤潮になるほど急激に増殖してしまうと、魚のエラに張り付いたり、水中の酸素が消費されたりすることで魚が呼吸困難になってしまい大量死につながる恐れがあります。

赤潮による被害は各地で度々報告されており、ふぐ業界においては養殖トラフグが大量死する事態が発生しています。

近年では、2022年8月にふぐの養殖で知られる熊本県・津奈木町の八代海の沖合でトラフグが大量死しているのが発見され、業界関係者をはじめ多くの心配する声が寄せられました。

また、2017年に長崎県の伊万里湾で被害総額が約5億円を超えたほかには、2020年に山口県の下松市笠戸島で養殖トラフグが全滅したことを受けてクラウドファウンディングが実査されました。

赤潮は特に晴天が続いて暖かい夏場に発生しやすく、養殖魚に深刻な被害をもたらす社会問題の一つとして迅速な環境対策が求められています。

ふぐの稚魚放流

「ふぐの稚魚放流」は、本場・下関では毎年9月に行う「ふく延縄(はえなわ)漁船出航式」や、ふぐの命に感謝する「ふく供養祭」をはじめとする伝統行事などの際に行われている習慣です。

主に天然トラフグの資源回復や保護活動といった目的で行われ、未来のふぐ業界の発展を祈願しています。

他の魚と同様に、ふぐの稚魚放流は下関以外の地域でも昔から全国各地で各団体によって行われており、近年は首都圏でも放流が行われていますので一度はニュースなどで見たことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

稚魚放流は式典・イベント後に行われることが多く、水産関係者や地元の小学生らの手によって数千匹のふぐが海に放たれます。

地元の自然や名産品を知ってもらおうと子供たちが参加する行事も多く、このような機会を通して地元文化が次世代へと受け継がれていきます。

また、「ふぐに大きく頼もしく育って帰ってきてほしい」という願いは、漁獲や資源回復などのためだけでなく、未来を担う子供たちの健やかな成長を祈願する想いも込められています。

世界一のふくの像

「世界一のふくの像」とは、山口県下関市にある神社・亀山八幡宮の境内に鎮座している銅像です。

日本最大級のふぐの銅像として知られ、平成2年9月29日にふく銅像再建推進委員会によって建造されました。

「ふく」の語呂に合わせて「29日」に銅像が建てられ、「幸ふく(福)呼ぶ銅像」として多くの参拝者に親しまれています。

現在鎮座している「世界一のふくの像」は二代目となり、初代ふくの像は昭和9年に関門ふく交友会によって亀山八幡宮境内表参道東側に建てられました。

大きさは二代目ほどではないものの、高波に乗った立派な姿が当時も下関の名物として多くの人々から親しまれていましたが、大東亜戦争末期の昭和19年に金属供出のため残念ながら取り払われ、現在は石の台座のみが残されています。

そして、戦後になって幾度も再建の話が持ち上がってきた経緯を経て、平成元年に「ふく銅像再建推進委員会」が有志たちで結成され、ようやく46年ぶりの再建となりました。

なお、「世界一のふくの像」が鎮座する亀山八幡宮は、下関のふぐシーズン到来を告げる「秋のふくまつり」をはじめ様々な行事が開催されていることでも知られており、ふぐをモチーフにした御朱印や絵馬、お守りなども授与されていますので、下関を訪れた際はぜひ立ち寄ってみてくださいね。

ふぐ処理師

「ふぐ処理師」とは、ふぐ料理を安心・安全にいただくために、有毒部位などふぐ処理に関する正しい知識や技術を持つ有資格者です。

食品衛生法でふぐの調理にはふぐ処理の資格が必要であると定められており、免許・資格を持っていない素人がふぐを販売・提供するのは禁止されています。

ふぐ処理の免許や資格はこれまで都道府県ごとに取得条件がバラバラに定められており、地域によって内容にも差があったため将来的なふぐの取り扱いに関する安全面が問題視されていました。

しかし、多くの人々の取り組みによって2019年に資格を全国統一する基準がまとめられ、国の認定基準に基づく試験を行うよう各都道府県に通知しました。

なお、ふぐの本場・下関で有名な山口県は各都道府県のなかで免許の取得制度の難易度が最も高いといわれ、これまでは処理師がいる現場で実務経験を3年間積んだあとに試験を受けることが必須となっていましたが、2022年の夏から条件が緩和されました。

ふぐに関する知識や食品衛生学などが問われる学科試験に合格してから、実技試験を受けるため大変な努力が必要であるものの、実務経験がない方でも正しい知識と技術があれば試験にチャレンジすることができるようになりました。

歯切り

「歯切り」とは、養殖場などで鋭い歯を持つトラフグの稚魚に対して行われる作業の一つです。

トラフグは上下2枚ずつ計4枚のクチバシのような板状の歯を持っていますが、大量のフグが泳ぐ養殖場では成長したフグ同士の争いによりヒレや尾ビレなどを噛み合って傷つけてしまいます。(フグの種類によっては2枚、又は3枚の歯を持っています)

それが原因で病気になる恐れもあるため、噛み合いを少なくするために稚魚の頃から歯切りが定期的に行われています。

また、トラフグの歯は大変硬く、その切れ味はピラニアにも匹敵するともいわれており、養殖場ではフグを一時的に飼育するためのスペースとして設置された「生け簀」をも噛み切ってしまう危険があることから歯切りをして対策します。

歯切りは人の手によってニッパーなどを使って行われますが、フグはエビやカニなどの甲殻類や貝をも噛み砕いて捕食してしまうほど噛む力が強いため、大怪我しないように作業時は必ず軍手などを着用して行われています。

そのため海や川などでふぐを釣り上げてもむやみに素手で触らないように注意が必要です。

養殖場では一度に数千匹にのぼるフグの歯切りを行うところもあり、一匹ずつ丁寧に作業していくためフグの養殖で最も大変な作業といわれています。

パリトキシン

「パリトキシン」とは、ふぐの仲間であるハコフグが持っている毒性物質です。

非常に強力な毒素として知られており、トラフグをはじめ多くのふぐが持つ猛毒・テトロドトキシンよりも強い「最強の天然毒」だといわれています。

ハコフグのほかには、アオブダイ、ソウシハギなどの魚が保有しており、これらは他のパリトキシンを持った生き物を食べることによって食物連鎖から体内に毒を持つことが分かっています。

パリトキシンを含んだ魚を誤って口にしてしまうと、12〜24時間の長い潜伏期間を経て主に激しい筋肉痛やミオグロビン尿症、呼吸困難や麻痺、痙攣などを起こすことがあり、最悪の場合は死に至る可能性もあります。

さらに、パリトキシンはテトロドトキシンと同様に加熱しても分解されない恐ろしい特徴を持っているため、他のふぐと同様に素人判断で調理して口にするのは絶対に避けましょう。

なお、ハコフグはパリトキシンの他にも皮膚に水溶性の毒性物質「パフトキシン」と呼ばれる粘液毒を持ち、海のなかで危険を感じると捕食されないようこの毒を放って身を守っています。

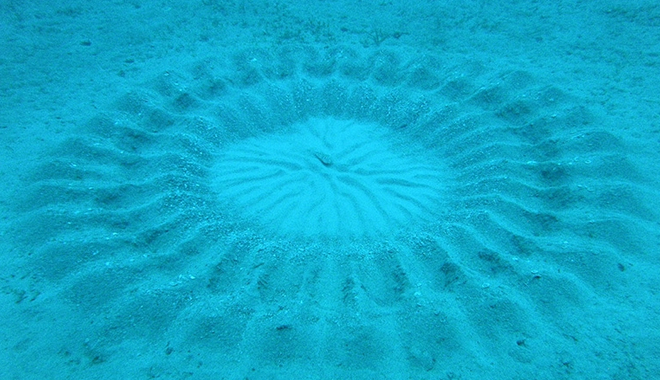

アマミホシゾラフグ

「アマミホシゾラフグ」は、2014年に新種として確認されたふぐの仲間です。2015年には米ニューヨーク州立大学・国際生物種探査研究所が実施した「世界の新種トップ10」にも選出されました。

体に星を散りばめたような白い水玉模様があることが名前の由来となっており、全長10〜15センチほどで奄美大島と沖縄の周辺地域に生息しています。

アマミホシゾラフグは春から夏の産卵期になると、海底の砂地に直径約2メートルの幾何学模様の産卵床を作ることで知られており、その光景は海の「ミステリーサークル」と呼ばれメディアなどでも度々取り上げられています。

2022年には、アマミホシゾラフグの産卵床を大島海峡の水深27メートル付近で撮影した写真・動画が公開され話題を集めました。

このミステリーサークルのような幾何学模様の産卵床は、一週間ほどかけてオスがヒレを使い海底の砂を掘って作ったものであり、メスを誘い込んで産卵をします。

また、産卵床は潮の流れや捕食者から卵を守る役目もあるといわれていますが、アマミホシゾラフグの生態や分布についてはまだまだ解明されていないことが多く、今後の研究成果が待たれます。

とらふぐ白子

「とらふぐ白子」とは、トラフグの精巣にあたり栄養価が高い食材として「海の宝石」とも呼ばれています。

一度食べたら病みつきになるほど至極の味わいが楽しめるといわれ、旬を迎える冬のとらふぐ料理コースでは目玉商品として取り扱われることもある大人気食材です。

とらふぐの産卵期前となる1月〜3月ごろに白子が大きくなり、栄養を蓄えるためその時期が最もクリーミーかつ濃厚な味わいになります。

とらふぐ白子は中国では「西施乳」とも呼ばれており、これは白子の白さと至極の味わいを中国の古代四大美女のひとり「西施」の乳に例えるというユニークな表現が用いられています。

とらふぐ白子のふわふわと柔らかく、甘みがある魅力的な味が海を越えて多くの人々を魅了している証ともいえるでしょう。

白子はオス1匹から一対のみしか取れませんが、なかでもふぐの王様・とらふぐの白子はまさに「海の宝石」と呼ばれるとおり、貴重なものとして取り扱われています。

なお、とらふぐの白子は無毒で食用可とされている一方で、ふぐの種類によっては毒があって食べられない場合があるため、とらふぐも含めてふぐの白子をいただく際は必ず有資格者の手によって適切に処理されたものをいただきましょう。

下関ふく供養祭

「下関ふく供養祭」とは、協同組合下関ふく連盟の主催で1930年から行われている下関の伝統行事です。

ふぐの霊を弔うための式典であり、毎年ふぐシーズンが落ち着く4月、ふぐの語呂合わせである「29日」に行われています。

日本国内で最も歴史あるふぐの供養祭として知られており、当日は全国各地から生産者、養殖業者、卸業者などの水産関係者らが多数参列します。

会場内では、天然トラフグが入った水槽が祭壇に置かれるほか、全国から多数の花環が供えられます。

式典は僧侶がお経を読み上げる中、各人が順番にふぐの命に感謝の気持ちを込めて焼香・供養する運びとなっており、式後には漁港の岸辺からトラフグが放流され、来シーズンの豊漁とふぐ漁の安全を祈願して幕を閉じます。

下関ふく供養祭は、2019年には80回目の開催を迎えて多くの関係者が参列しましたが、2020年と2021年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で残念ながら中止となり、4月28日に代替として「ふく慰霊式」が20名ほどの少人数で執り行われました。

ふく恋盛り

「ふく恋盛り」とは、トラフグのお刺身が可愛らしいピンク色の荻焼きのお皿にハート型に盛り付けられた商品です。

ふく恋盛りは2014年にふぐの本場である下関の旅館やホテル、そして水産物卸業に携わる女性たちによって結成された「ふく恋実行委員会」で考案されました。

ふぐの魅力を若い世代にも知ってもらうきっかけになればという想いが込められ、2016年12月には商標登録されています。

ふぐ恋盛りが発売されてからは、主に女性を中心に「かわいい!」との反応が寄せられて徐々に認知度も高まり、下関の新しい名物としてテレビや雑誌など、各種メディアでも取り上げられ一躍人気商品となりました。

これまでふぐ料理を口にしたことがなかったという年齢層にも受け入れられ、ふぐに興味を持っていただく入り口としても活躍しています。

ふく恋盛りは、現在下関市内の飲食店やホテルなどで購入することができ、通販も行っています。

ふぐ刺しはご家族やお友達同士でふぐ料理をお楽しみいただくのに最適な商品ですが、ハート型に盛り付けられたふく恋盛りはお世話になった方や大切な人へのギフト用としても人気を博しており、ブライダルや記念日などのイベントの際に贈るという方もいらっしゃるそうです。

延縄(はえなわ)漁

「延縄(はえなわ)漁」とは、明治時代から続いている伝統的なふぐの漁法です。ふぐのほかには主にマグロやサケなどの海洋の魚や、ウナギやコイなど河川の漁で行われています。

延縄は「幹縄」と呼ばれる長いロープを主として使用し、先端部分に疑似餌や釣り針をつけた「枝縄」と呼ばれる複数の短いロープを一定の間隔で暖簾のように取り付けたものであり、この漁具を取り入れた漁法が「延縄(はえなわ)漁」です。幹縄の長さは数百メートルから長いものだと100kmを超えます。

ふぐの延縄漁は山口県の周南市粭島(すくもじま)が発祥の地とされており、高松伊予作さんをはじめとする粭島の漁師らが考案しました。

鋭い歯を持つふぐはロープを噛み切ってすぐに逃げてしまうことが多いため、銅線を取り入れた延縄漁が普及し、大正11年にはふぐを傷めることなく収穫できるとして平和記念東京博覧会で褒賞が授与されました。

周南市粭島では現在でも「ふぐ延縄発祥の碑」が設置されており、毎年9月1日には下関市の南風泊(はえどまり)市場で航海の安全と豊漁を祈願する「ふぐ延縄船出航式」が行われています。

づぼらや

「づぼらや」とは、2020年9月に残念ながら閉店した大阪の老舗ふぐ料理店です。

大きなふぐの看板が有名で、一度は写真やテレビで見たことがある方も多いことでしょう。「くいだおれ太郎」や「グリコの看板」とともに大阪名物として全国的に知られているふぐ提灯型の大きな立体看板は、通天閣をバックにして記念写真を撮影するフォトスポットとしても国内外の観光客から親しまれていました。

「づぼらや」は1920年に創業し、大阪・新世界の本店と道頓堀店の2店舗を展開。2020年には100周年を迎え、大阪のシンボルとして今後ますますの活躍が期待されていましたが、新型コロナウイルスの影響で同年4月に臨時休業、その後再開を目指していたものの9月に閉店されることが決められ、当時はテレビなどでも大きく報道されて日本中にショックが広がりました。

なお、長年親しまれた「づぼらや」の大きなふぐの看板も残念ながら撤去され、全国から別れを惜しむ声があがりましたが、現在は大阪市内の倉庫に移送され厳重に保管されているとのことですので、またいつかどこかで見られる日が来ることを願って楽しみに待ちましょう。

あら

「あら」とは、魚の部位の一つであり食材としてよく活用されています。

具体的には、魚を下ろして身を取ったあとに残った骨の周りや頭部などに付着している肉の部分のことを指しています。

鮮魚店などで販売されている「あら」は、魚の各部位をさばいてお刺身などにしていく過程で半端になって残った部分をパック詰めなどでまとめたものになります。

トラフグの「あら」は、身や皮など他の部分に比べて大変お買い得なため人気があり、ふぐをいただくのが初めてという方でもまずは気軽にお試しいただけるのが魅力となっています。

「あら」はコラーゲンも豊富で鍋に入れると凝縮された出汁がよく取れることから重宝している方も多く、お味噌汁の具にしていただくのもオススメです。

また、出汁から取れるトラフグの旨みを活用して、ふぐ鍋の最後の締めとして雑炊にしてみたり、「あら」を唐揚げ粉につけて揚げた「トラフグ唐揚げ」にしてみたりと大人から子供まで楽しめる食材です。

このようにトラフグの「あら」はお買い得なだけでなく、手軽に日々の食卓に取り入れられて人気も高いため、販売されるとすぐに売り切れてしまうというところも。

てっちり

「てっちり」とは、関西地方での「ふぐちり」(ふぐ鍋)の呼び名であり、ふぐの消費量が日本一といわれている大阪を中心とした地域で使われることが多い用語です。

「てっちり」の「てっ」はふぐのことを指す「鉄砲」という意味があり、現代ほどふぐ毒の知識が解明されていなかった時代、ふぐが持つ毒に当たって命を落とす確率を鉄砲に当たって命を落とす確率に例えられたことが名前の由来になったといわれています。

また、豊臣秀吉によってふぐ食が禁止されていた江戸時代、ふぐの味に魅了され隠れて食べていた人々のあいだでふぐの隠語として「鉄砲」と呼ばれていました。

そして「ちり」は、「ちり鍋」と呼ばれる白身魚の切り身を豆腐や野菜とともに水煮にした料理のことを指し、ふぐ鍋は「ふぐちり」と呼ばれています。

鍋に入れた魚の切り身がチリチリに縮んでいく様子が「ちり鍋」の由来となったとされ、ふぐのほかには鯛や鱈を使ったちり鍋が有名です。

「てっちり」は、冬の最高級食材といわれるトラフグを贅沢に使用した多くの方々から愛されているふぐ料理の一つですので、ぜひ寒い冬にいただいてプリプリのふぐの身を旨味たっぷりの出汁と一緒にお楽しみください。

初競り

「ふぐの初競り」は、新春恒例となっている1月上旬と、本格的なふぐシーズンの到来を迎える9月下旬に山口県下関市の南風泊(はえどまり)市場で行われている行事です。

新たな一年への期待を込めて行われるのが1月、ふぐシーズンを迎えてふぐの豊漁と航海安全を祈って行われるのが9月の「初競り」であり、競り落とされたトラフグの最高値は毎年注目度が高く、新聞やテレビのニュースなどでも取り上げられています。

初競りは例年午前3時20分ごろから行われ、競りの始まりを告げるベルの合図が市場内に鳴り響きます。

関係者に見守られながら「ええか、どうか」という威勢の良い掛け声とともに、競り人と仲買人が「袋競り」という袋の中でお互いに指を握って価格を交渉する下関の伝統的な方法でトラフグが競り落とされていきます。

天然トラフグの入荷量は海水の温度といった環境的要因によっても変化し、競りの最高値も特に近年は新型コロナウイルスの影響といった様々な要因によって変化していますが、新年とふぐシーズンの始まりに今後のふぐ食の発展を願う大切な行事となっています。

なお、競り落とされたふぐは主に関東や関西へと出荷されていきます。

秋のふくまつり

「秋のふくまつり」とは、ふぐの本場・下関で毎年9月29日の「ふくの日」に市内の亀山八幡宮で行われている行事です。

ふぐ業界関係者にとっては、本格的なふぐシーズンの到来を全国に告げるとともにふぐ漁の豊漁と航海安全を祈る大切な行事となっています。

式典には、亀山八幡宮の境内に鎮座している下関ふぐのシンボルであり日本最大級のふぐの銅像「世界一のふくの像」の前に設けられた祭壇に約3キロもの天然トラフグが玉串などとともに供えられます。

2021年には42回目を迎え、新型コロナウイルス感染拡大防止のため規模を縮小して行われましたが、例年ふぐ業界の関係者が約70〜80名参列し、おそろいの法被をまとって豊漁と航海安全、そしてふぐ業界の今後の発展を祈願します。

境内では、下関市内の飲食店によるふぐ料理の販売や、亀山八幡宮の御朱印の授与なども行われています。

また、「秋のふくまつり」が行われるころには下関市の南風泊(はえどまり)市場でふぐの「シーズン初競り」が行われ、とらふぐの市場価格動向にマスコミをはじめ多くの方が注目を集めています。

夏ふぐ

「夏ふぐ」とは、一般的には「冬の味覚の王様」で知られるとらふぐ料理が夏にもピッタリな食材として注目され、生まれた呼び名です。

冬の最高級食材と称されるとらふぐですが、近代は養殖技術が進み、夏でもおいしくいただけるようになったことから近年人気を博しています。

見た目も涼しげなふぐの透き通るような「お刺身」をはじめ、ビールとの相性が抜群な「唐揚げ」やそうめんと組み合わせていただきたい「タタキ」などが特に注目されており、そのほかには夏のバーベキューの食材などにも幅広く親しまれています。

ふぐを使用した夏のアレンジメニューとしては、「ふぐ刺しのカルパッチョ」や「ふぐ茶漬け」、「ふぐ唐揚げ大根おろしのっけ盛り」といった料理が暑い季節にピッタリです。

また、ふぐが持つ成分は低カロリー高たんぱく質、さらに海洋性コラーゲンも豊富なことから夏バテ対策にも活用でき、ふぐポン酢のまろやかな酸味は食欲の落ちやすい夏に欠かせません。

ふく

「ふく」とは、下関を中心とする地域でのふぐの呼び名です。

ふぐの本場・下関では、ふぐは幸福を招く縁起の良い魚とされており、「福」に語呂を合わせて「ふく(福)」と呼ばれています。

また、諸説ありますが「ふぐ」という発音から「不具」や「不遇」といった縁起のよくない言葉を連想されるのを避けるために「ふく」と呼ばれるようになったともいわれています。

「ふく」という呼び名は、下関のほかには北九州や福岡県などでもふぐが「福」を呼ぶ縁起の良い魚という意味を込めて使われており、西日本ではふぐのことを濁らずに「ふく」と呼ぶ傾向がみられます。

全国的には「ふぐ」の呼び名が一般的ですが、平安時代ごろの書物にはふぐのことを「布(ふ)久(く)」「布久閉(ふくへ)」と記されているものもあり、実は「ふく」という呼び名の方が歴史は長いとみられています。

しかし、その由来は現在のように幸福の「福」ではなく、ふぐが身体を「膨(ふく)」らませている姿から取られていたようです。

ふぐの呼び名は大阪の「てっぽう」をはじめ、地方によって様々な呼び方が存在していますが、特に「ふく」は昔からお祝い事などの大切な縁起物としてふぐを重宝してきた人々の思いと歴史が感じ取れますね。

ふくの日

「ふくの日」は、2月9日に語呂を合わせて制定されているふぐの記念日です。当日はふぐの取扱量が日本一を誇る下関が中心となって全国各地でイベントやキャンペーンなどが行われ、ふぐの豊漁と航海の安全、そしてふぐ業界の発展を祈ります。

下関では、1980年に下関ふく連盟によって「ふくの日」が制定されてから、毎年2月9日に海や商売繁盛の神が祀られている恵美須神社で「ふくの日祈願祭」が行われています。

また、11日の建国記念日には南風泊(はえどまり)市場で「ふくの日まつり」が開催され、地元・下関の食を多くの人々に親しんでもらおうと約1000食のふぐ鍋が無料で振る舞われるほか、ふぐのつかみ取りやご当地ヒーローのステージショーなど子供から大人まで楽しめる様々な催しが行われています。

そして、2月9日以外にも毎月29日を「ふくの日」としているところが多く、特にふぐシーズンの到来を迎える9月29日や、11月29日の「いいふくの日」はイベントやキャンペーンが全国的に数多く開催されています。

下関でも「秋のふくまつり」をはじめ、可愛らしいふぐが描かれた御朱印が授与される記念イベントが行われている亀山八幡宮などが多くの人々で賑わっています。

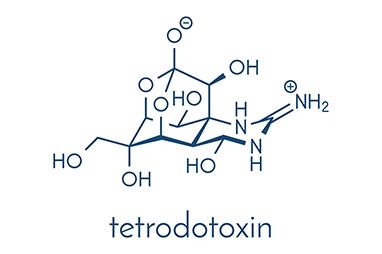

テトロドトキシン

「テトロドトキシン」とは、強力な毒を持つことで知られているふぐの体内に蓄積している毒素です。

青酸カリの約1000倍といわれるほど強力な毒素であり、300度以上で加熱しても分解されず、解毒剤もなくわずか0.5〜1.0mg摂取しただけで致死量に達するという恐ろしい特徴があります。

テトロドトキシンはトラフグをはじめとする多くのふぐの仲間が持っており、ふぐ毒に関する正しい知識を持つ有資格者による除毒処理が必須となっています。万が一釣りなどでふぐを入手しても、素人が調理するのは非常に危険ですので絶対にやめましょう。

海の中では、ふぐが持つ強力な毒をほかの魚が本能的に察知し、食べるのを避けているのではないかという説があることからふぐは天敵が非常に少ない魚だといわれています。

大きな魚やカモメなどに食べられることはあっても人間と同じように食中毒を起こしているとみられていますが、高い知能を持つイルカはわざとふぐを刺激して放出されたテトロドトキシンを吸入し、酩酊状態を楽しんでいるという驚きの様子がSNSなどで度々話題となっています。

このような海で暮らす生き物たちの習性はもちろんですが、テトロドトキシンには解毒方法も含めてまだまだ謎が多く、人間にとっては大変危険な毒素であることには変わりありません。

ふぐ刺し

「ふぐ刺し」とは、ふぐの身を熟練の職人の手によって捌いたお刺身です。

他の魚に比べて、身が厚くて固いふぐのお刺身はかなり薄く切られているのが大きな特徴となっており、薄造りに欠かせない専用の「ふぐ引き包丁」を使っています。

ふぐ料理と聞いてイメージする方が最も多いのがふぐ刺しであり、ふぐをいただくのが初めてという方にオススメの料理です。

透き通ったふぐのお刺身が大きなお皿の上に一枚一枚丁寧に盛り付けられた様子はまるで芸術品のような美しさで、1988年からは毎年下関で調理されたふぐ刺しが宮家へと献上されています。

ふぐ刺しはまず目で見て楽しめるのが魅力の一つですが、ふぐ本来の歯ごたえや繊細な旨味が堪能できるという点もふぐ料理の代表格といわれる所以です。

ふぐの旬は「秋の彼岸から春の彼岸まで」といわれており、冬の最高級食材として知られる一方で、ふぐが持つ豊富な栄養素は夏バテ予防にも効果があり、厳しい暑さの季節もふぐ刺しの涼しげな見た目が人気を博しています。

なお、大阪ではふぐのことを「てっぽう」と呼ぶことから、てっぽうのお刺身を略して「てっさ」と呼ばれています。

ぽん!

- 著者名

- 村田エミコ

- 出版社

- 福音館書店

- 出版年

- 2022年4月1日

- 詳細

- 福音館書店

ふぐ処理師教本―ふぐ処理師用教材

- 出版社

- 山口県衛生部環境衛生課

- 出版年

- 1981年10月1日

- 詳細

- 山口県衛生部環境衛生課

河豚お江戸小咄

- 著者名

- 藤井寿一

- 出版社

- 豊前豆本の会

- 出版年

- 1979年3月1日

- 詳細

- なし

ゆかいな魚たち: フグ、ハリセンボン、カワハギ、アイゴ、ハオコゼ、ゴンズイ

- 著者名

- 福井歩(著、写真)、宮崎佑介(監修)

- 出版社

- 少年写真新聞社

- 出版年

- 2024年6月4日

- 目次

- ・フグ ハリセンボン カワハギなど

(クサフグ:ショウサイフグ:ヒガンフグ:サザナミフグ:ハコフグほか)

・アイゴ ハオコゼ ゴンズイなど

(アイゴ:ハオコゼ:フサカサゴ:コクチフサカサゴ:イズカサゴほか) - 詳細

- 少年写真新聞社

最新ふぐ調理大全: 「ふぐ処理者」資格試験対応

- 出版社

- 柴田書店

- 出版年

- 2024年5月21日

- 詳細

- 柴田書店

フグを扱うすべての人に。「ふぐ処理者」試験対策にも!(柴田書店)

ふぐ取扱責任者教本

- 発行

- 一般社団法人東京都食品衛生協会

- 目次

- Ⅰ.ふぐ取扱責任者試験

Ⅱ.フグの構造とその名称

Ⅲ.調理技術の手順

Ⅳ.フグの種類

Ⅴ.食中毒とフグ中毒

Ⅵ.法令編

Ⅶ.諸手続について - 詳細

- 一般社団法人東京都食品衛生協会

ふぐ

- 発行

- 一般社団法人山口県食品衛生協会

- 出版年

- 2016年10月(第12版発行)

- 詳細

- 一般社団法人山口県食品衛生協会

ふぐちょうちん

- 著者

- 橋間 他家男

- 出版社

- 蒼樹社

- 出版年

- 1963年1月1日

- 詳細

- なし

河豚

- 著者

- 北濱喜一

- 出版社

- 東京書房社

- 出版年

- 1980年7月7日

- 詳細

- なし

河豚珍話(豊前豆本の会 第13集)

- 著者

- 藤井寿一

- 出版社

- 岡田始

- 出版年

- 1978年2月1日

- 詳細

- なし

日本産フグの中毒学的研究

- 著者

- 谷巌

- 出版社

- 帝国図書

- 出版年

- 1945年

- 詳細

- なし

奇跡の毒抜き:ふぐの卵巣の糠漬けに見るいしかわの発酵文化(DVD)

- 著者

- 北陸スタッフグループ 制作・著作 小泉武夫 監修

- 出版社

- 北陸スタッフグループ

- 出版年

- 2006年

- 詳細

- 北陸スタッフグループ

河豚百話

- 著者

- 中原雅夫

- 出版社

- 赤間関書房

- 発売日

- 1969年

- 詳細

- なし

陸上養殖の最新動向

- 監修

- 遠藤雅人

- 出版社

- シーエムシー出版

- 発売日

- 2019年8月6日

- 目次

- 第15 章(全20章) 閉鎖循環式陸上養殖を用いた飛騨とらふぐ

1.はじめに

2.トラフグの養殖

3.飛騨とらふぐの概史

4.養殖プラント

5.飼育水・餌

6.成長・生残

7.加工・流通

8.消費

9.地域への効果 - 詳細

- シーエムシー出版

築地魚河岸三代目絶品集 フグ刺し

- 著者

- はしもとみつお、鍋島雅治

- 出版社

- 小学館

- 発売日

- 2018年10月26日

- 詳細

- 小学館

ま〜るい魚図鑑

- 著者

- 松浦啓一

- 出版社

- エクスナレッジ

- 発売日

- 2020年12月3日

- 目次

- Part1 ま~るい体に魅せられて

Part2 真正面から愛でたい丸顔の魚

Part3 卵に小判――。まるにも色んなバリエーション

Part4 鮮やかなまるい柄に目を奪われる

Part5 こんなところにも! もっと深堀りまるい世界 - 詳細

- エクスナレッジ

元下関市長のふく百話

- 著者

- 中尾友昭

- 発売日

- 2023年9月29日

ふぐにまつわる歴史や文化などを100話にわたって紹介。

ふぐの話

- 著者

- 北浜喜一

- 出版社

- 日本ふぐ研究会

- 発売日

- 1957年

とらふぐの夢

- 著者

- 濱田毅

- 出版社

- 文芸社

- 発売日

- 2004年12月1日

- 主な目次

- なし

- 詳細

- 文芸社

活魚店を営む著者が、イケスを泳ぐ魚たちとの対話を、様々な切り口で紹介。

SUPERサイエンス 身近に潜む食卓の危険物

- 著者

- 齋藤勝裕

- 出版社

- シーアンドアール研究所

- 発売日

- 2020年4月21日

- 主な目次

- ・Chapter.1 危険物とは

・Chapter.2 危険な植物

・Chapter.3 危険なキノコ

・Chapter.4 危険な魚介類

・Chapter.5 危険な病原菌

・Chapter.6 危険な食品添加物ほか - 詳細

- シーアンドアール研究所

ふぐ―日本と中国 ホンのつまみ食い

- 著者

- 森本まみ子

- 出版社

- 佳道

- 発売日

- 2014年9月1日

- 主な目次

- なし

- 詳細

- なし(佳道)

ふく百話

- 著者

- 中原雅夫

- 出版社

- 西日本教育図書

- 発売日

- 1973年1月10日

- 主な目次

- なし

- 詳細

- なし(西日本教育図書)

図解でよくわかる 毒のきほん

- 著者

- 五十君靜信(監修)

- 出版社

- 誠文堂新光社

- 発売日

- 2015年8月20日

- 主な目次

- ・はじめに

・第1章 毒の科学

・第2章 毒の利用

・第3章 毒の解説(フグ、ヒョウモンダコ等)

・第4章 毒と歴史

・第5章 毒と法律

・第6章 新たな毒ほか - 詳細

- 誠文堂新光社

世界の動物―原色細密生態図鑑〈3〉魚2 タイ・カジキ・ハゼ・フグなど

- 著者

- 今泉吉典(監修)

- 出版社

- 講談社

- 発売日

- 1982年4月1日

- 主な目次

- なし

- 詳細

- 講談社

ふぐ博物誌

- 著者

- 北浜喜一

- 出版社

- 東京書房社

- 発売日

- 1975年1月1日

- 主な目次

- ・はじめに

・フグ食の歴史

・中国での河豚食

・下関とフグ

・浪速のフグ

・外国人とフグ

・フクとフグ

・河豚の文字

・フグの詩ほか - 詳細

- なし(東京書房社)

魚たちの繁殖 ウォッチング: 求愛から産卵まで、その知られざる営み

- 著者

- 阿部秀樹

- 出版社

- 誠文堂新光社

- 発売日

- 2015年7月9日

- 主な目次

- ・アンコウ目

・トゲウオ目

・スズキ目(旧カサゴ目)

・カレイ目

・フグ目

・ツツイカ目

・コウイカ目

・+脚色 - 詳細

- 誠文堂新光社

ふぐ-ふぐ通虎の巻

- 著者

- 北浜喜一

- 出版社

- 浪速社

- 発売日

- 1967年10月22日

- 主な目次

- ・序にかえて

・ややこしいフグの文学

・フグの語源

・フグの方言

・季節のフグが俳句に

・フグの中にある川柳

・詩・民謡・歌曲なんでもござる

・てっちりの語源ほか - 詳細

- なし(浪速社)

魚の自然誌―光で交信する魚、狩りと体色変化、フグ毒とゾンビ伝説

- 著者

- ヘレン・スケールズ

- 出版社

- 築地書館

- 発売日

- 2020年1月30日

- 主な目次

- ・プロローグ―世界を旅する魚類学者

・魚とは何か―魚類学の始まりやこしいフグの文学

・深みをのぞく―進化の系統樹をたどる旅

・色彩の思わぬ力―体色の意味するもの

・海のイルミネーション―光を発する魚たち

・群れを解析する―生き残りの戦略

・魚の食卓―水中で暮らす魚に共通する課題

・毒を持つ魚―人と魚毒の深い関係ほか - 詳細

- 築地書館

河豚提灯-句集

- 著者

- 吉年虹二

- 出版社

- 天満書房

- 発売日

- 1999年6月1日

- 主な目次

- なし

- 詳細

- なし(株式会社天満書房)

うなぎ・天ぷら・ふぐ・すっぽん・あんこう-日本料理技術百科3

- 出版社

- 柴田書店

- 発売日

- 1995年9月1日

- 主な目次

- ・ふぐ

ふぐをさばく

ふぐ刺

ちり鍋

ふぐ料理いろいろ

ふぐ調理師必携等 - 詳細

- 柴田書店

フグの分類と毒性―国際化時代の魚種検索法と毒性を考える

- 著者

- 原田禎顕、阿部宗明

- 出版社

- 恒星社厚生閣

- 発売日

- 1994年2月25日

- 主な目次

- フグ毒と食中毒

フグの観察方法

フグの分類

サバフグ属とその近縁魚種

トラフグ属

トラフグ属の魚種検索表の問題点と知見

トラフグ属の魚種検索

毒性試験法とフグの毒性

フグの輸入と違反事例 - 詳細

- 恒星社厚生閣

すごい毒の生きもの図鑑 わけあって、毒ありです。

- 著者

- 船山信次(監修)、ウラケン・ボルボックス (イラスト)

- 出版社

- 中央公論新社

- 発売日

- 2022年7月7日

- 主な目次

- 1章 陸地、水辺にひそむ!毒あり生きもの

2章 海、磯にひそむ!毒あり生きもの

3章 身近なところに生える!毒あり植物

4章 おいしい植物とそっくり!毒あり植物 - 詳細

- 中央公論新社

ハコフグのねがい(講談社の動く図鑑MOVEの科学えほん)

- 著者

- さかなクン

- 出版社

- 講談社

- 発売日

- 2022年8月26日

- 主な目次

- なし

- 詳細

- 講談社

お魚への愛情と豊富な知識&経験に裏付けされたイラストやお話で幅広いジャンルで活躍し、こどもから大人まであらゆる世代から支持され続けているさかなクン。

大人気さかなクンがかきおろした待望の絵本が出版決定!(公式サイトより)

とらふぐのなみだ:魚屋さんのおさかなエッセイ

- 著者

- 濱田毅

- 出版社

- 22世紀アート

- 発売日

- 2019年10月22日

- 主な目次

- なし

- 詳細

- 22世紀アート

魚屋さんだけが知っている、おさかなの意外な話

タコのお散歩、ニシ貝の夜逃げ、甲イカの恋……どこか人間味あふれる愛らしい魚たち。その知られざる生態を、活魚店を営む著者が楽しく紹介。新たな発見と感動がもらえる、おさかなラブなエッセイ集。魚たちが繰り広げるファンタスティックな世界へようこそ――(公式サイトより)

図解 猛毒動物マニュアル―サソリ、毒グモからフグ、コブラまで

- 著者

- 今泉忠明

- 出版社

- 同文書院

- 発売日

- 1996年5月1日

- 主な目次

- 第0章 人間はおびただしい毒に包囲されている

第1章 海生動物

第2章 両生類

第3章 爬虫類

第4章 鳥類

第5章 哺乳類

第6章 節足動物 - 詳細

- 同文書院

玉饌ふぐを語る

- 著者

- 東京ふぐ料理連盟

- 出版社

- 東京ふぐ料理連盟

- 発売日

- 1950年10月1日

- 主な目次

- なし

- 詳細

- なし

東京の銀座を中心に、日本橋・浅草などに所在したふぐ料理専門店からなる「東京ふく料理連盟」が刊行したふぐ料理・ふぐ料理店の案内書。

ふぐ

- 著者

- 北浜喜一

- 出版社

- 浪速社

- 発売日

- 1966年1月1日

- 主な目次

- なし

- 詳細

- なし

フグはなぜ毒で死なないか

- 著者

- 吉葉繁雄

- 出版社

- 講談社

- 発売日

- 1989年2月1日

- 主な目次

- 第1章 フグはなぜ毒で死なないか

第2章 飛道具を使う巻貝―イモガイ類

第3章 毒蛇

第4章 刺す動物達

第5章 ミミズ、タコ、イカにも…

第6章 クモと昆虫

第7章 食中毒動物 - 詳細

- 講談社

海豚と河豚

- 著者

- 佐藤垢石

- 出版社

- 青空文庫

- 発売日

- 2012年10月4日

- 主な目次

- なし

- 詳細

- 青空文庫

下関フグのブランド経済学〈1〉

- 著者

- 濱田英嗣

- 出版社

- 筑波書房

- 発売日

- 2009年10月7日

- 主な目次

- 第1章 下関フグのブランドたる所以

第2章 高級魚としてのフグ

第3章 フグ関連産業の現状と産業集積の効果

第4章 なぜ、フグは高級ブランドになったのか

第5章 フグ仲卸を中心とした「依存と競争」のメカニズム

第6章 各経済主体からみるフグの品質とブランド化新戦略考

第7章 魚食文化の真髄・象徴としてのフグと下関フグブランドの軌跡

第8章 座談会「下関フグブランド化の実践的軌跡」 - 詳細

- 筑波書房

下関フグのブランド経済学〈2〉

- 著者

- 濱田英嗣

- 出版社

- 筑波書房

- 発売日

- 2012年7月18日

- 主な目次

- 第1章 フグ需要の計量経済分析―需要の弾力性の試論的推計

第2章 フグ製品差別化の現状と情報品質

第3章 フグに対する消費者イメージ

第4章 トラフグ流通の特質と動態化

第5章 変貌するフグ流通システムにおける理論的考察

第6章 地域経済の観点から見た下関フグ産業のとるべき戦略

第7章 全国ブランドの「下関フグ」と地域ブランドの「若狭フグ」

第8章 座談会「下関フグブランドの現状と課題を語る」 - 詳細

- 筑波書房

フグが食いたい!-死ぬほどうまい至福の食べ方

- 著者

- 塩田丸男

- 出版社

- 講談社

- 発売日

- 2003年9月1日

- 主な目次

- なし

- 詳細

- 講談社

フグは日本人の食の頂点、フグの味、世界一の理由!(本文より)

海にふぐ山にわらび

- 著者

- 北大路魯山人

- 出版社

- 青空文庫

- 発売日

- 1980年4月10日初版発行

- 主な目次

- なし

- 詳細

- 青空文庫

ふしぎなような話であるが、最高の美食はまったく味が分らぬ。しかし、そこに無量の魅力が潜んでいる。(本文より)

したたかな魚たち

- 著者

- 松浦啓一

- 出版社

- KADOKAWA

- 発売日

- 2017年3月10日

- 主な目次

- 第1章 想像をはるかに超える魚たちの多様性

第2章 魚は陸から離れられない

第3章 そのけなげさが愛しい魚の暮らし

第4章 どこかおかしな生き残り戦術

第5章 魚の恋と子育て

第6章 旅する魚たち

終章 人間と魚の深い関係 - 詳細

- KADOKAWA

ふぐの本(日本料理技術選集)

- 著者

- 海沼勝

- 出版社

- 柴田書店

- 発売日

- 1982年2月1日

- 主な目次

- なし

- 詳細

- 柴田書店

ふぐ

- 著者

- 朝日新聞西部本社社会部

- 出版社

- 朝日新聞出版

- 発売日

- 1982年9月1日

- 主な目次

- なし

- 詳細

- 朝日新聞出版

河豚は毒魚か

- 著者

- 北大路魯山人

- 出版社

- 青空文庫

- 発売日

- 2012年9月14日

- 主な目次

- なし

- 詳細

- 青空文庫

明治から昭和にかけて書、篆刻、陶芸、漆芸、画、食など多岐にわたり活躍した芸術家、北大路魯山人による随筆。初出は「星岡」[星岡窯研究所、1937(昭和12)年]。

フグ毒研究の最近の進歩

- 著者

- 橋本周久/日本水産学会

- 出版社

- 恒星社厚生閣

- 初版

- 2007年10月1日

- 主な目次

- なし

- 詳細

- 恒星社厚生閣

フグ毒の来源,存在意義などについての興味ある知見が集積されつつある。

分析、分布、毒化機構、毒の存在意義の4つの観点から解説。(恒星社厚生閣)

ふぐ調理師入門

- 著者

- 海沼勝、馬場忠人

- 出版社

- 柴田書店

- 初版

- 1974年1月1日

- 主な目次

- なし

- 詳細

- 柴田書店

フグ毒のなぞを追って

- 著者

- 清水潮

- 出版社

- 裳華房

- 初版

- 1989年7月1日

- 主な目次

-

1.ゾンビ伝説

2.フグと毒

3.フグ毒をもつ仲間たち

4.フグはフグ毒をつくらない

5.誰がフグ毒をつくったか

6.細菌にとってフグ毒とは

7.フグ毒の起源

8.海の細菌のつくるもの

あとがき

索引 - 詳細

- 裳華房

河豚

- 著者

- 吉川英治

- 出版社

- 青空文庫

- 発売日

- 2013年10月

- 主な目次

- なし

- 詳細

- 青空文庫

おととしより去年、去年より今年と、一冬ごとに東京に殖えて来たものに河豚料理がある。(青空文庫)

河豚食わぬ非常識

- 著者

- 北大路魯山人

- 出版社

- 青空文庫

- 初版

- 初出「星岡」1935(昭和10)年

- 主な目次

- なし

- 詳細

- 青空文庫

明治から昭和にかけて書、篆刻、陶芸、漆芸、画、食など多岐にわたり活躍した芸術家、北大路魯山人による随筆。初出は「星岡」[星岡窯研究所、1935(昭和10)年]。

河豚を食べないのは、味覚上のとんでもない損失。毒が危険と言われているが、今日の河豚料理は絶対と言っていいほど安全だ、と説く。(青空文庫)

毒をもつ生き物たち ヘビ、フグからキノコまで

- 著者

- 船山信次

- 出版社

- PHP研究所

- 初版

- 2017年8月21日

- 主な目次

-

はじめに

プロローグ

毒って何?

毒って何だろう?

生き物の進化と毒

第1章 毒をもつ生き物

第2章 毒の種類と作用

第3章 薬になる毒

- 詳細

- PHP研究所

アマミホシゾラフグ 海のミステリーサークルのなぞ(ほるぷ水族館えほん)

- 著者

- 江口絵理、大方洋二、友永たろ

- 出版社

- ほるぷ出版

- 初版

- 2016年7月20日

- 主な目次

- なし

- 詳細

- ほるぷ出版

フグ研究とトラフグ生産技術の最前線 (水産学シリーズ174巻)

- 著者

- 長島裕二、村田修、渡部終五

- 出版社

- 恒星社厚生閣

- 初版

- 2012年9月24日

- 主な目次

- I.フグの分類と資源

1章 水族館におけるフグ類の収集と繁殖(土井啓行・石橋敏章)

2章 トラフグ属の分類と種同定(望岡典隆)

3章 トラフグの資源(堀井豊充・片町太輔)

II.トラフグの養殖技術開発

4章 トラフグの寄生虫病と対策(高見生雄・小川和夫)

5章 トラフグ雄の優先生産(服部亘宏・宮下 盛・澤田好史)

6章 トラフグのゲノム育種(鈴木 譲・菊池 潔)

7章 無毒トラフグの生産(野口玉雄・大貫和恵・荒川 修)

- 詳細

- 恒星社厚生閣

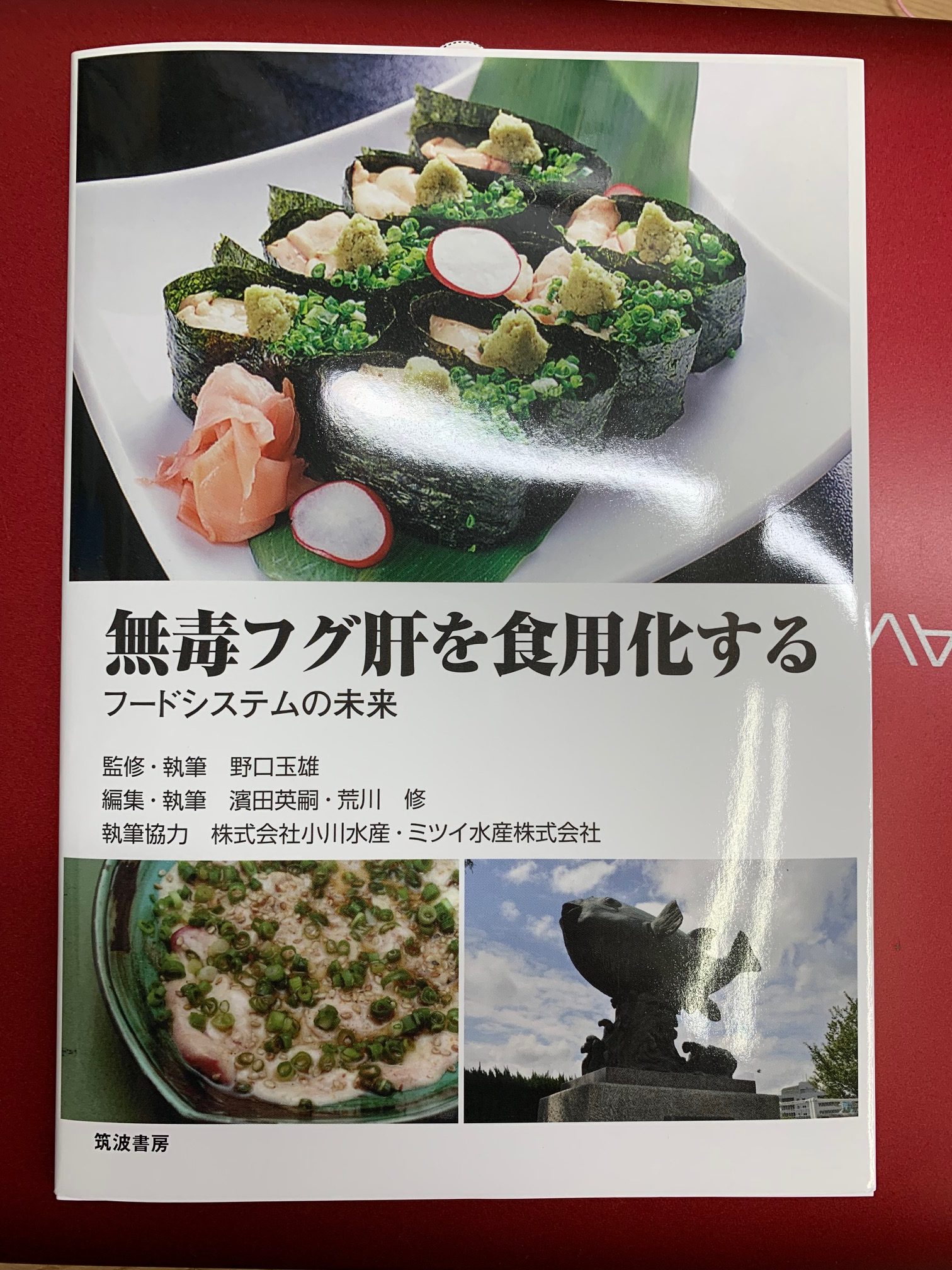

無毒フグ肝を食用化する フードシステムの未来

- 著者

- 野口玉雄(監修・執筆),濱田英嗣(編集・執筆),荒川修(編集・執筆)

- 出版社

- 筑波書房

- 初版

- 2022年2月23日

- 主な目次

- 第1章 フグ肝食用化への思い─フグ毒研究60年でみえたもの

第2章 フグ毒の不思議─フグ毒(テトロドトキシン)とはどんな毒なのか

第3章 フグ食文化を楽しもう

第4章 フグ肝食は可能か

第5章 フグ肝食用の実現に向かって - 詳細

- 筑波書房

ふぐ大学

- 著者

- 北浜喜一

- 出版社

- 保育社

- 初版

- 1984年9月1日

- 主な目次

- なし

- 詳細

- 保育社

ふぐの文化

- 著者

- 青木義雄

- 出版社

- 成山堂書店

- 初版

- 2003年5月

- 主な目次

- ふぐの名称

ふぐの分類と種類

ふぐの産卵と環境

魅力的?ふぐの個性

ミステリアスなふぐ毒

技あり!ふぐの加工

ふぐが美味しい理由

ほか - 詳細

- 成山堂書店

フグの衛生―安全な取扱いとフグの種類

- 著者

- 日本食品衛生協会

- 出版社

- 日本食品衛生協会

- 初版

- 2012年3月1日

- 主な目次

- 〈カラー写真〉フグの種類

第1章 フグの衛生対策について

第2章 食用にできるフグの種類等および表示について

第3章 ナシフグの取扱い

第4章 フグの衛生確保を例とした食品衛生法と地方自治法との関係

参考通知

付表 フグの名称 - 詳細

- 日本食品衛生協会

kushinobo 串揚げとふぐ料理の新世界

- 著者

- 乾晴彦

- 出版社

- 旭屋出版

- 初版

- 2019年9月26日

- 主な目次

- 串揚げもフグ料理も進化し続ける!

串揚げはこんなにいろいろ

「kushinobo」を世界の料理に。串の坊スペシャル

串の坊Specialとは?

さあ、串揚げを楽しもう!

季節の串揚げ

サイドデッシュ、デザート、チーズ

串揚げを作ってみよう!

Original goods in Kushinobo〔ほか〕 - 詳細

- 旭屋出版

フグはなぜ毒をもつのか―海洋生物の不思議

- 著者

- 野口玉雄

- 出版社

- 日本放送出版協会

- 初版

- 1996年5月1日

- 主な目次

- 第1章 フグの毒

第2章 生物界に広く分布するフグ毒

第3章 フグ以外の魚の毒

第4章 貝の毒

第5章 カニの毒

第6章 海藻の毒

第7章 もしも毒が犯罪に使われたら - 詳細

- 日本放送出版協会

フグ革命! フグが日本の未来を変える フグに魅せられた男・伊藤吉成の挑戦

- 著者

- 松本康史(漫画)、ミツイ水産(株)(監修)

- 出版社

- 梓書院

- 初版

- 2020年10月1日

- 主な目次

- 第1章 フグとの出会い

第2章 ミツイ水産の船出と波乱

第3章 フグ外交!フグは国境を越える

第4章 フグ肝解禁への道

第5章 フグが日本の未来を変える!

- 詳細

- 梓書院

ふぐの調理技術 すっぽんの調理技術

- 著者

- 鈴木隆利

- 出版社

- 旭屋出版

- 初版

- 2007年10月1日

- 主な目次

- ふぐの料理

すっぽんの料理

ふぐの料理すっぽんの料理作り方

ふぐの種類と特徴

ふぐの毒性

ふぐのおいしさすっぽんのおいしさ

ふぐの流通事情すっぽんの流通事情 - 詳細

- 旭屋出版

フグの飼い方―淡水フグから海水フグまで

- 著者

- アクアライフ編集部

- 出版社

- エムピージェー

- 初版

- 2006年2月6日

- 主な目次

- 淡水フグ・カタログ(淡水フグの飼い方

淡水フグの水槽セッティング ほか)

汽水フグ・カタログ(汽水フグの水槽セッティング

汽水フグの飼育レイアウト例 ほか)

海水フグ・カタログ(海水フグの水槽セッティング

海水フグの飼育レイアウト例 ほか)

ブリーディングファイル(アベニーパファー メコンフグ ほか)

フグの博物学(フグってどんな魚? フグ毒の話 ほか) - 詳細

- エムピージェー

新・海洋動物の毒−フグからイソギンチャクまで

- 著者

- 塩見一雄、長島裕二

- 出版社

- 成山堂書店

- 初版

- 2013年1月

- 主な目次

- 第1章 魚類の毒

第2章 棘皮動物の毒

第3章 節足動物の毒

第4章 軟体動物の毒

第5章 環形動物、紐形動物および扁形動物の毒

第6章 刺胞動物の毒 - 詳細

- 成山堂書店

フグはフグ毒をつくらない

- 著者

- 野口玉雄、日本水産学会(監修)

- 出版社

- 成山堂書店

- 初版

- 2010年6月22日

- 主な目次

- 序章 フグ毒との出会い

第1章 フグ毒はどこにある?

第2章 フグ毒をもつ生物

第3章 フグ毒の謎を解明する

第4章 毒のないフグを育てる

第5章 フグを食べる―養殖フグと伝統料理フグ肝の復活

第6章 巻貝とフグ毒中毒の関係

第7章 フグ毒の使い道 - 詳細

- 成山堂書店

世界の淡水フグカタログ-2021年版-(Kindle版)

- 著者

- 京都淡水フグ繁殖研究所、西村俊也

- 発売日

- 2021年8月7日

- 主な目次

- なし

- 詳細

- 京都淡水フグ繁殖研究所

わかりやすい!ふぐ実技試験対策DVD ふぐ除毒と臓器鑑別

- 著作

- とらふぐ書店(企画・製作)

- 発売日

- 2016年4月10日

- 主な目次

- なし

- 詳細

- とらふぐ書店

新 ふぐ調理師必携 全2巻 上巻/知識篇・試験篇 下巻/料理篇

- 著者

- 海沼 勝 著、柴田書店 編

- 出版社

- 柴田書店

- 初版

- 2008年9月1日

- 主な目次

- [上巻] 知識篇 試験篇

はじめに

作表・作図一覧

フグ図鑑

第Ⅰ章 フグ食の文化

第Ⅱ章 フグ中毒と毒性研究

第Ⅲ章 フグの種類

第Ⅳ章 フグの雑録

第Ⅴ章 フグの取締り

第Ⅵ章 フグ取扱い資格取得対策

第Ⅶ章 資料集

文献・図書

[下巻]料理篇

はじめに

第Ⅰ章 営業店向けのフグの扱い 三浦國男(浅草三浦屋)

第Ⅱ章 フグ料理いろいろ

掲載店舗一覧 - 詳細

- 柴田書店

日本産フグ類図鑑

- 著者

- 松浦啓一

- 出版社

- 東海大学出版部

- 初版

- 2017年3月22日

- 主な目次

- ウチワフグ科

フグ科

トラフグ属をめぐる問題

ハリセンボン科

マンボウ科

フグ類の系統と分類

日本産フグ類の多様性

フグ類の毒性フグ類の繁殖生態 - 詳細

- 東海大学出版部

日本近海産フグ類の鑑別と毒性

- 出版社

- 中央法規出版

- 初版

- 2013年9月10日

- 主な目次

- フグ目【フグ亜目】

フグ科トラフグ属/サバフグ属/センニンフグ属/ヨリトフグ属/シッポウフグ属/

モヨウフグ属/キタマクラ属/オキナワフグ属

ハリセンボン科ハリセンボン属/イシガキフグ属・ウチワフグ科ウチワフグ属

【モンガラカワハギ亜目】

ハコフグ科ハコフグ属/コンゴウフグ属

カワハギ科

ウスバハギ属

資料

索引 - 詳細

- 中央法規出版

ザ・フグ―フグの飼育と楽しみ方 (アクアリウム・シリーズ)

- 著者

- 新川章

- 出版社

- 誠文堂新光社

- 初版

- 2009年6月1日

- 主な目次

- 淡水フグの魅力

淡水フグとは?

淡水フグ&汽水フグ図鑑

淡水フグと汽水フグの飼育

海水フグ図鑑

海水フグの飼育

フグQ&A

- 詳細

- 誠文堂新光社

かわいいミドリフグ―小型フグを飼う

- 著者

- 森文俊

- 出版社

- ピーシーズ

- 初版

- 2009年6月1日

- 主な目次

- ミドリフグ、淡水フグの魅力

ミドリフグの体

かわいいミドリフグ

小型フグ・カタログ

ミドリフグ、小型フグ飼育の基本

ミドリフグ、小型フグの飼育器具

楽しい飼育レイアウト

適した飼育水を整える

アベニー・パッファーの飼育

淡水フグの選び方、飼い方

飼育開始当初の管理

日常管理の方法

エサの種類と与え方

健康管理と病気

ミドリフグ、小型フグQ&A - 詳細

- ピーシーズ

よみきかせ いきものしゃしんえほん (41) うまれたよ! フグ

- 著者

- 松沢 陽士

- 出版社

- 岩崎書店

- 初版

- 2020年9月30日

- 主な目次

- なし

- 詳 細

- 岩崎書店

クサフグは、堤防釣りなどでよく釣り上げられる小さなフグの仲間です。

プクーっとふくれた様子をご覧になったことはあるのではないでしょうか。

海水浴でも見かけたことがあるかもしれませんね。

6月のある日、静かな海辺にたくさんのフグが集まって来ました。卵を産みに来たのです。波打ち際で繰り広げられる生命誕生の物語。 (出版社:岩崎書店より)

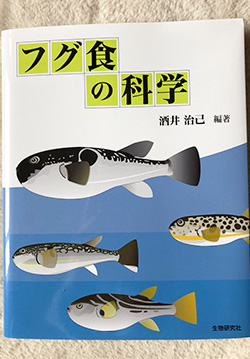

フグ食の科学

- 著者

- 酒井治己

- 出版社

- 生物研究社

- 初版

- 2021年3月15日

- 主な目次

- はじめに (酒井治己)

第1章 フグという魚について (山野上祐介)

第2章 トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群の資源評価と種苗放流の

直接効果 (片町太輔)

第3章 トラフグ養殖の経緯と陸上養殖 (山本義久)

第4章 トラフグの育種技術―バイオテクノロジーをフグ養殖へ利用する―

(吉川廣幸・吉浦康寿)

第5章 トラフグ属の鑑別と雑種 (高橋洋)

第6章 雑種のフグはどこに毒を持つのか (辰野竜平)

第7章 フグ模様による種の判別 (石田武志)

第8章 みがきフグの目利きの技とシステム開発 (中村誠・椎木友朗)

第9章 美味しさの秘密―フグはブリやタイとどこが違うか―

(宮崎泰幸・河邉真也)

第10章 独特な流通,これからの流通 (濱田英嗣)

第11章 フグ処理者免許統一に向けて (古川澄明)

第12章 ふく食文化礼讃 ―おわりにかえてー (鷲尾圭司)

- 詳細

- 山口県下関市・水産大学校内山口連携室

トラフグ物語―生産・流通・消費の構造変化

- 著者

- 松浦勉

- 出版社

- 農林統計協会

- 初版

- 2017年1月25日

- 主な目次

- まえがき

序 章 研究の分析視点、課題、方法

第1章 フグ延縄漁業の生産構造の変化(漁業編)

第2章 トラフグの蓄養業と養殖業の生産構造の変化 (蓄養殖業編)

第3章 フグ流通構造の変化(流通編)

第4章 フグ消費構造の変化(消費編)

補論 マフグの漁業生産と消費の動向

コラム

参考資料

あとがき - 詳 細

- 農林統計協会公式ホームページ

フグの蓄養と養殖

- 著 者

- 安田治三郎

- 発行機関

- 日本水産増殖学会

- 公開日

- 2010年6月30日

- 主な目次

- ・はじめに

・フグの種類と数量

・方言

・蓄養池の選定と造池方法

・種苗の購入とその運搬

・蓄養と成長

・当才未成魚と成長 - 詳 細

- J-STAGE

養殖トラフグの肉質に及ぼす希釈海水飼育の影響

- 著 者

- 肖寧、榊原卓哉、梁佳ほか

- 発行機関

- 日本水産増殖学会

- 公開日

- 2015年4月2日

- 主な目次

- ・材料および方法

・結果

・考察

・要約 - 詳 細

- J-STAGE

フグの毒テトロドトキシン

- 著 者

- 荒川修

- 発行機関

- 公益社団法人 日本化学会

- 公開日

- 2017年11月1日

- 主な目次

- 1.テトロドトキシン(TTX)の構造と毒性

2.フグの毒蓄積機構

3.TTX 保有生物における TTX の役割

4.日本独自のフグ食文化 - 詳 細

- J-STAGE

北海道の標津港で採集したフグ類稚魚のmtDNAの塩基配列分析による種判別

- 著 者

- 柳本卓、西尾朋高、市村政樹、市川卓

- 発行機関

- アクオス研究所

- 公開日

- 2024年6月1日

- 主な目次

- ・緒言

・材料および方法

・結果

・考察 - 詳 細

- J-STAGE

山口県萩市沖から採集された日本初記録のフグ科魚類Takifugu flavidusサンサイフグ

- 著 者

- 園山貴之、松浦啓一

- 発行機関

- 一般社団法人 日本魚類学会

- 公開日

- 2020年5月2日

- 主な目次

- なし

- 詳 細

- J-STAGE

ゲル電気泳動法によるフグ種の鑑別

- 著 者

- 數田行雄

- 発行機関

- 日本電気泳動学会

- 公開日

- 2009年3月31日

- 主な目次

- ・はじめに

・実験材料および方法

・結果

・考察 - 詳 細

- J-STAGE

中国におけるトラフグ養殖の発展と日本市場への輸出

- 著 者

- 林紀代美

- 発行機関

- 公益社団法人 日本地理学会

- 公開日

- 2008年12月25日

- 主な目次

- 1.はじめに

2.中国におけるフグ養殖

3.中国フグの輸出と日本の輸入・取扱い

4.まとめ - 詳 細

- J-STAGE

フグ食中毒発生時のおう吐物および尿中からのテトロドトキシンの検出

- 著 者

- 難波順子ほか

- 発行機関

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 公開日

- 2022年6月28日

- 主な目次

- はじめに

実験方法

結果及び考察

まとめ - 詳 細

- J-STAGE

美味の妖魔「河豚」

- 著 者

- 新井誠夫

- 発行機関

- 社団法人 大阪生活衛生協会

- 公開日

- 2010年3月10日

- 主な目次

- なし

- 詳 細

- J-STAGE

瀬戸内海のフグの蓄養とその将来について

- 著 者

- 安田治三郎

- 発行機関

- 日本水産増殖学会

- 公開日

- 2010年3月10日

- 主な目次

- はじめに

1.種苗

2.種苗の運搬

3.蓄養

4.フグ蓄養の経済

5.考察

6.要約 - 詳 細

- J-STAGE

テトロドトキシンの薬物動態解析

- 著 者

- 松本拓也、長島裕二

- 発行機関

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 公開日

- 2012年7月1日

- 主な目次

- なし

- 詳 細

- J-STAGE

淡水魚肉毒に就て

- 著 者

- 櫻田儀七

- 発行機関

- 公益社団法人 日本獣医学会

- 公開日

- 2008年10月24日

- 主な目次

- なし

- 詳 細

- J-STAGE

日本海西部海域におけるトラフグはえ縄漁業の釣針選択性

- 著 者

- 片山貴士、藤森康澄

- 発行機関

- 公益社団法人 日本水産学会

- 公開日

- 2018年8月31日

- 主な目次

- 材料と方法

結果

考察 - 詳 細

- J-STAGE

標識放流結果から推定した秋田沖漁場のトラフグ成魚の移動・回遊

- 著 者

- 伊藤正木

- 発行機関

- 公益社団法人 日本水産学会

- 公開日

- 2008年2月29日

- 主な目次

- 材料及び方法

結果

考察 - 詳 細

- J-STAGE

日本海西部海域でのトラフグに対する底はえ縄と浮はえ縄の漁獲の特徴

- 著 者

- 片山貴士

- 発行機関

- 公益社団法人 日本水産学会

- 公開日

- 2015年8月15日

- 主な目次

- 材料と方法

結果

考察 - 詳 細

- J-STAGE

フグによる食中毒

- 著 者

- 久保畠秀弘

- 発行機関

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 公開日

- 2009年12月11日

- 主な目次

- 1.事件の概要

2.事件の探知

3.事件の経過

4.原因の究明

5.行政措置等

6.考察 - 詳 細

- J-STAGE

マフグによる食中毒

- 著 者

- 戸田峰幸

- 発行機関

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 公開日

- 2009年12月11日

- 主な目次

- 1.事件の概要

2.事件の探知

3.発生状況など

4.病因物資の究明

5.その他参考事項

6.考察 - 詳 細

- J-STAGE

若狭湾で実施した標識放流実験から推定したトラフグ成魚の回遊

- 著 者

- 伊藤正木、小嶋喜久雄、田川勝

- 発行機関

- 公益社団法人 日本水産学会

- 公開日

- 2008年2月29日

- 主な目次

- ・材料および方法

・結果と考察 - 詳 細

- J-STAGE

フグかごの漁獲モデルについて

- 著 者

- 不破茂、石崎宗周、迫和隆、今井健彦

- 発行機関

- 公益社団法人 日本水産学会

- 公開日

- 2008年2月29日

- 主な目次

- ・材料および方法

・結果

・考察 - 詳 細

- J-STAGE

日本列島対馬暖流域におけるハリセンボンの“寄り”現象について-III

- 著 者

- 西村三郎

- 発行機関

- 日本海洋学会

- 公開日

- 2011年6月17日

- 主な目次

- 1.まえがき

2.“寄り”と気象状態

3.ハリセンボンとともに寄る動物原因食品及び病因物質

4.“寄り”の量の経年変化

5.要約 - 詳 細

- J-STAGE

熟成期間における養殖トラフグの化学成分および物性変化

- 著 者

- 福田翼、戸田明憲、渡辺勝美、古川幸弘、辰野竜平、古下学

- 発行機関

- 日本調理科学会

- 公開日

- 2019年8月26日

- 主な目次

- ・目的

・方法

・結果及び考察 - 詳 細

- J-STAGE

温泉水を用いた閉鎖循環型トラフグ養殖システムの開発

- 著 者

- 野口勝明

- 発行機関

- 公益社団法人 日本水産学会

- 公開日

- 2017年9月20日

- 主な目次

- 1.開発の背景と経緯

2.商品価値向上のための産学官連携プロポーザル

3.陸上閉鎖循環養殖技術

4.「温泉トラフグ」フランチャイズ養殖事業の展開

5.温泉トラフグが栃木県那珂川町に寄付した経済効果

6.最後に - 詳 細

- J-STAGE

回復期にふらつきを呈したフグ中毒の2症例

- 著 者

- 板谷隆義、山本悦生、田坂康之ほか

- 発行機関

- 耳鼻咽喉科臨床学会

- 公開日

- 2011年11月4日

- 主な目次

- 1.はじめに

2.症例

3.考察

4.まとめ - 詳 細

- J-STAGE

天然および養殖トラフグにおける一般成分の季節的変動

- 著 者

- 佐伯清子、熊谷洋

- 発行機関

- 公益社団法人 日本水産学会

- 公開日

- 2008年2月29日

- 主な目次

- ・実験方法

・結果及び考察

・要約 - 詳 細

- J-STAGE

フグ毒の起源を探る

- 著 者

- 松居隆

- 発行機関

- 公益社団法人 日本薬学会

- 公開日

- 2018年8月26日

- 主な目次

- 1.プロローグ

2.フグ毒研究その後

3.フグ毒を保有する動物たち - 詳 細

- J-STAGE

標識放流結果から推定した遠州灘におけるトラフグ成魚の移動・回遊

- 著 者

- 伊藤正木、安井港、津久井文夫、多部田修

- 発行機関

- 公益社団法人 日本水産学会

- 公開日

- 2008年2月1日

- 主な目次

- ・材料及び方法

・結果

・考察 - 詳 細

- J-STAGE

フグ卵巣ぬか漬けの毒性

- 著 者

- 小沢千重子

- 発行機関

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 公開日

- 2009年12月11日

- 主な目次

- ・まえがき

・実験材料及び方法

・結果及び考察

・まとめ - 詳 細

- J-STAGE

フグ取扱法制の制度疲労とコーデックス(CODEX)—厚労科学研究の成果を踏まえて

- 著 者

- 古川澄明

- 発行機関

- 公益社団法人 日本水産学会

- 公開日

- 2019年4月2日

- 主な目次

- ・はじめに

1.フグ取扱法制史概観

2.佐賀県養殖トラフグ肝臓食用解禁提案の波紋

3.現行フグ取扱法制の誤認と混乱

・おわりに - 詳 細

- J-STAGE

ナシフグによる食中毒

- 著 者

- 清水俊夫

- 発行機関

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 公開日

- 2009年12月11日

- 主な目次

- 1.事件の概要

2.事件の探知

3.事件の経過

4.原因の推測

5.考察及びまとめ - 詳 細

- J-STAGE

フグ毒の加熱による影響について

- 著 者

- 渕祐一、局伸男、森崎澄江、溝腰利男、首藤真寿美、藤井幹久、山田謙吾、林薫

- 発行機関

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 公開日

- 2009年12月11日

- 主な目次

- ・はじめに

・実験方法

・結果及び考察

・まとめ - 詳 細

- J-STAGE

ふぐ毒テトロドトキシンの合成研究

- 著 者

- 岸義人

- 発行機関

- 公益社団法人 有機合成化学協会

- 公開日

- 2009年11月13日

- 主な目次

- なし

- 詳 細

- J-STAGE

ふぐ卵巣成分の研究 (第9報)

- 著 者

- 梅澤文輔

- 発行機関

- 公益社団法人 日本薬学会

- 公開日

- 2010年2月19日

- 主な目次

- なし

- 詳 細

- J-STAGE

フグ類身欠きの魚種鑑別支援システムの構築に関する基礎的研究

- 著 者

- 川口健太郎、中村誠、高岡祐多、椎木友朗、太田博光

- 発行機関

- 日本水産工学会

- 公開日

- 2019年11月1日

- 主な目次

- 1.はじめに

2.方法

3.結果と考察

4.むすび - 詳 細

- J-STAGE

2.フグによる食中毒

- 著 者

- 芥川朋子

- 発行機関

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 公開日

- 1998年4月5日

- 主な目次

- ・事件例1

事件の概要

事件の探知

患者発生の状況

原因食品及び病因物質

・事件例2

事件の概要

事件の探知

患者発生の状況

原因食品及び病因物質

考察及び対策 - 詳 細

- J-STAGE

山口県の郷土料理に関する知識及び意識の実態

- 著 者

- 園田純子、図師なつき、服部美幸、松村紗希、渡部美里

- 発行機関

- 日本調理科学会

- 公開日

- 2016年8月28日

- 主な目次

- ・目的

・方法

・結果 - 詳 細

- J-STAGE

ショウサイフグによる食中毒

- 著 者

- 立山憲一

- 発行機関

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 公開日

- 2009年12月11日

- 主な目次

- 1.事件の概要

2.事件の探知

3.患者の状況

4.原因食品

5.入手経路

6.調理・加工の方法 - 詳 細

- J-STAGE

身欠きフグの体表の色彩に基づく鮮度推定モデル

- 著 者

- 中村誠、椎木友朗、渡邉敏晃、徳永憲洋、高岡佑多、前田俊道

- 発行機関

- 日本水産工学会

- 公開日

- 2020年2月3日

- 主な目次

- 1.緒言

2.方法

3.結果と考察

4.結言 - 詳 細

- J-STAGE

ふぐ卵巣成分の研究 (第10報) 卵巣油を構成する高級アルコール その2

- 著 者

- 梅澤文輔

- 発行機関

- 公益社団法人 日本薬学会

- 公開日

- 2010年2月19日

- 主な目次

- なし

- 詳 細

- J-STAGE

家庭調理によるフグ中毒

- 著 者

- 川人優

- 発行機関

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 公開日

- 1991年10月5日

- 主な目次

- 1.事件の概要

2.事件の探知

3.事件の経過

4.原因食品

5.病因物質

6.考察及びまとめ - 詳 細

- J-STAGE

色彩によるフグ肉の鑑定について

- 著 者

- 中村誠、鴻上健一郎、明田川雅子、太田博光、徳永憲洋

- 発行機関

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 公開日

- 2014年9月5日

- 主な目次

- 1.はじめに

2.方法

3.結果と考察

4.むすび - 詳 細

- J-STAGE

ふぐの歯の組織学的並びに組織発生学的研究

- 著 者

- 池田寿雄

- 発行機関

- 口腔病学会雑誌

- 公開日

- 2010年10月8日

- 主な目次

- ・緒言

・材料および研究方法

・観察初見

・考察

・結論 - 詳 細

- J-STAGE

アルカリ添加が塩漬け中のフグ卵巣の毒性に及ぼす影響

- 著 者

- 小沢千重子

- 発行機関

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 公開日

- 2009年12月11日

- 主な目次

- ・まえがき

・実験材料及び方法

・結果及び考察

・まとめ - 詳 細

- J-STAGE

かごに対するサバフグ類の行動の水中観察

- 著 者

- 不破茂、大石卓哉、石崎宗周、今井健彦

- 発行機関

- 公益社団法人 日本水産学会

- 公開日

- 2008年2月29日

- 主な目次

- ・材料および方法

・結果

・考察

・謝辞

・文献 - 詳 細

- J-STAGE

フグによる食中毒

- 著 者

- 五島照和

- 発行機関

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 公開日

- 2009年12月11日

- 主な目次

- 1.事件の概要

2.事件の探知

3.患者発生の状況等

4.考察及びまとめ - 詳 細

- J-STAGE

フグの肝による食中毒

- 著 者

- 高須賀一彦

- 発行機関

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 公開日

- 2009年12月11日

- 主な目次

- 1.事件の概要

2.事件の探知

3.患者発生の状況

4.原因食品及び病因物質

5.行政のとった惜置

6.考察 - 詳 細

- J-STAGE

コモンフグによる食中毒

- 著 者

- 稲吉勝文

- 発行機関

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 公開日

- 2009年12月11日

- 主な目次

- 1.事件の概要

2.事件の探知

3.患者の状況

4.入手経路

5.原因食品の究明

6.行政のとった措置

7.考察及びまとめ - 詳 細

- J-STAGE

フグ卵巣糠漬に就て

- 著 者

- 右田正男、橋本芳郎

- 発行機関

- 公益社団法人 日本水産学会

- 公開日

- 2008年2月29日

- 主な目次

- なし

- 詳 細

- J-STAGE

ふぐによる食中毒

- 著 者

- 島田光正

- 発行機関

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 公開日

- 2009年12月11日

- 主な目次

-

1.事件の概要

2.事件の探知

3.患者発生の状況

4.原因食品

5.考察 - 詳 細

- J-STAGE

色彩によるフグ類身欠きの鑑別モデル

- 著 者

- 中村誠、川口健太郎、西方舟、太田博光、渡邉敏晃

- 発行機関

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 公開日

- 2016年10月15日

- 主な目次

-

1.はじめに

2.方法

3.結果と考察

4.むすび

- 詳 細

- J-STAGE

ふぐによる食中毒

- 著 者

- 黒木裕二

- 発行機関

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 公開日

- 1997年4月5日

- 主な目次

-

1.事件の概要

2.事件の探知

3.患者発生の状況

4.原因食品

5.考察 - 詳 細

- J-STAGE

習熟したふぐ処理師によるフグ肉の肉眼鑑別モデル

- 著 者

- 中村誠、川口健太郎、椎木友朗、高岡佑多、渡邉敏晃、太田博光

- 発行機関

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 公開日

- 2017年10月20日

- 主な目次

-

1.緒言

2.方法

3.結果

4.考察

5.結言 - 詳 細

- J-STAGE

ショウサイフグによる食中毒

- 著 者

- 佐藤昭男

- 発行機関

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 公開日

- 1982年12月5日

- 主な目次

-

1.事件の発生概要

2.原因物質

3.事後の措置

4.まとめ - 詳 細

- J-STAGE

超臨界水酸化反応を利用したふぐ有毒部位のその場処理法の検討

- 著 者

- 松本栄祐、秋月信、大島義人

- 発行機関

- 公益社団法人 化学工学会

- 公開日

- 2017年11月20日

- 主な目次

- なし

- 詳 細

- J-STAGE

フグによる食中毒

- 著 者

- 鈴田光啓

- 発行機関

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 公開日

- 1994年10月05日

- 主な目次

- 1)事件の概要

2)事件の探知

3)患者発生状況及び症状

4)原因食品及び病因物質

5)行政措置等

6)考察 - 詳 細

- J-STAGE

マフグの皮による食中毒

- 著 者

- 浦川星一路

- 発行機関

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 主な目次

- 1.事件の概要

2.事件の探知

3.患者発生の状況

4.原因食品などの追求

5.特徴 - 詳 細

- J-STAGE

フグ類身欠きの肉眼鑑別モデルについて

- 著 者

- 中村誠, 太田博光, 徳永憲洋, 鴻上健一郎

- 発行機関

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 主な目次

- 1.はじめに

2.方法

3.結果と考察

4.むすび - 詳 細

- J-STAGE

海の温暖化によるフグの分布域北上と雑種の増加

- 著 者

- 高橋洋

- 発行機関

- 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校 生物生産学科

- 主な目次

- 1.はじめに

2.雑種の多いフグーその理由とは?

3.東日本沿岸で起きた異変

4.大規模な交雑現象はなぜ起きたのか?

5.フグの分布域北上と雑種の増加への対策

6.おわりに - 詳 細

- 酒井商店

フグによる食中毒

- 著 者

- 肥前昌一郎

- 発行機関

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 公開日

- 2009年12月11日

- 主な目次

- 1.事件の概要

2.事件の探知

3.事件発生の状況

4.原因食品及び病因物質

5.考察 - 詳 細

- J-STAGE

コモンフグの精巣による食中毒

- 著 者

- 松浦貞二

- 発行機関

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 公開日

- 2009年12月11日

- 主な目次

- なし

- 詳 細

- J-STAGE

ふぐによる食中毒

- 著 者

- 玉地啓文

- 発行機関

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 公開日

- 2009年12月11日

- 主な目次

-

1.ふぐによる食中毒

2.ふぐによる食中毒

3.学校給食による小型球形ウイルスの集団感染

4.ふぐによる食中毒

5.ふぐの卵巣による食中毒

6.ウエルシュ菌を原因とした食中毒

ほか - 詳 細

- J-STAGE

ふぐについて

- 著 者

- 岡村一弘

- 発行機関

- 社団法人 大阪生活衛生協会

- 公開日

- 2010年10月28日

- 主な目次

-

・フグの定義

・フグ類の特徴

・フグの食用と中毒の歴史

・フグの種類と毒性

・フグの毒成分テトロドトキシンについて

・中毒の状況

・フグ毒の季節変化

・フグ中毒症状

・中毒の療法

・フグ毒の強さの判定法

・フグの種類の判別

・フグ卵巣糖漬 - 詳 細

- J-STAGE

ふぐの卵巣による食中毒

- 著 者

- 田村聡

- 発行機関

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 公開日

- 2009年12月11日

- 主な目次

- 1.事件の概要

2.事件の探知

3.患者発生の状況

4.原因食品及び病因物質

5.行政処分等

6.考察 - 詳 細

- J-STAGE

マフグ身欠きの熟練的品質評価のモデル化について

- 著 者

- 中村誠, 中村尭史, 太田博光, 平雄一郎, 森元映治

- 発行機関

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 公開日

- 2012年10月27日

- 主な目次

- 1.はじめに

2.方法

3.結果と考察

4.むすび - 詳 細

- J-STAGE

色彩によるフグ肉の肉眼鑑別に関する基礎的検討

- 著 者

- 中村誠, 鴻上健一郎, 明田川雅子, 太田博光, 徳永憲洋

- 発行機関

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 公開日

- 2014年10月15日

- 主な目次

- 1.緒言

2.方法

3.結果と考察

4.結言 - 詳 細

- J-STAGE

ふぐ

- 著 者

- 足立蓉子

- 発行機関

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 公開日

- 2013年4月26日

- 主な目次

- 1.フグの本場下関

2. フグ食の歴史

3. フグ料理 - 詳 細

- J-STAGE

ファジィ推論を用いたフグ肉の鑑別モデルに関する基礎的検討

- 著 者

- 中村誠,鴻上健一郎, 太田博光, 徳永憲洋

- 発行機関

- 日本知能情報ファジィ学会

- 公開日

- 2015年4月1日

- 主な目次

- 1.はじめに

2.方法

3.結果と考察

4.結言 - 詳 細

- J-STAGE

ふぐ中毒の現況と鑑定

- 著 者

- 大塚 幸

- 発行機関

- 公益社団法人 日本薬学会

- 公開日

- 2018年8月26日

- 主な目次

- なし

- 詳 細

- J-STAGE

「ふぐ」恐れるるに足らず

- 発行機関

- 一般社団法人 日本医療機器学会

- 公開日

- 2020年7月6日

- 主な目次

- なし

- 詳 細

- J-STAGE

フグ考現学(1)-フグの種類

- 著 者

- 北濱 喜一

- 発行機関

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 公開日

- 2013年4月26日

- 主な目次

-

1.はじめに

2.種類の鑑別

3.分類についての提言 - 詳 細

- J-STAGE

フグ考現学(2)-雌雄同体トラフグ(両性トラフグ)の毒性について-

- 著 者

- 北濱 喜一

- 発行機関

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 公開日

- 2013年4月26日

- 主な目次

-

1.はじめに

2.雌雄同体 フグの生殖腺の分類

3.フグ毒の定量と結果

4.フグ毒の分布

5.組織の因果関係 - 詳 細

- J-STAGE

ふぐの皮による食中毒

- 著 者

- 権藤 勝善

- 発行機関

- 福岡市衛生局東保健所

- 公開日

- 2009年12月11日

- 主な目次

-

事件の概要

事件の探知

患者発生の状況

原因商品及び原因物質

行政処分など

考察 - 詳 細

- J-STAGE

天然トラフグ身欠きの熟練的品質評価モデルについて

- 著 者

- 中村 誠, 鴻上 健一郎, 太田 博光, 明田川 雅子, 徳永 憲洋, 前田 俊道

- 発行機関

- 日本知能情報ファジィ学会

- 公開日

- 2015年4月1日

- 主な目次

-

はじめに

方法

結果と考察

結言 - 詳 細

- J-STAGE

下関トラフグ身欠きの熟練的品質評価の解析

- 著 者

- 中村 誠, 太田 博光, 平 雄一郎, 森元 映治, 江副 覚, 前田 俊道, 中村 尭史

- 発行機関

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 公開日

- 2013年03月02日

- 主な目次

-

緒言

実験と解析方法

結果

考察

結言 - 詳 細

- J-STAGE

フグによる食中毒

- 著 者

- 原 幸輔

- 発行機関

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 公開日

- 2009年12月11日

- 主な目次

- 目次なし

- 詳 細

- J-STAGE

ふぐ皮すき機(<特集>匠(たくみ)と美)

- 著 者

- 久我 高昭

- 発行機関

- 一般社団法人 日本機械学会

- 公開日

- 2017年6月21日

- 主な目次

- 目次なし

- 詳 細

- J-STAGE

ファジィ推論を用いたフグ類身欠きの熟練的品質評価モデル

- 著 者

- 中村 誠, 太田 博光, 鴻上 健一郎, 明田川 雅子, 徳永 憲洋, 前田 俊道

- 発行機関

- 日本知能情報ファジィ学会

- 公開日

- 2014年9月23日

- 主な目次

- 1.緒言

2.方法

3.結果と考察

4.品質評価のファジィ推論モデル

5.結言

参考文献 - 詳 細

- J-STAGE

習熟したふぐ処理師に相当する身欠きフグの目利きシステム

- 著 者

- 嶋 李仁, 中村 誠, 椎木 友朗, 渡邉 敏晃, 前田 俊道(水産大学校)

- 発行機関

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 公開日

- 2020年8月20日

- 主な目次

- 1. はじめに

2. 設計と評価

3. 結果と考察

4. むすび

参考文献 - 詳 細

- J-STAGE